The Muslims (‚a Black & brown queer punk band from Durham NC‘) bei der queer B cadamy auf Kampnagel / Hamburg 15. Februar 2020

„Hamburg ist das Tor zu Welt, ja gut, aber eben nur das Tor!“

(Karl Lagerfeld)

streetart Hamburg Fotos

Das ehemalige Zirkus-Gebäude Schilleroper in Hamburg St. Pauli wurde ursprünglich für den Zirkus Busch erbaut. Die Rotunde gilt in Deutschland als einmalig. Das Gebäude steht seit 2006 komplett leer. Seine Zulunft ist unsicher.

Die Schilleroper wurde in den Jahren 1889 (Baugesuch) bis 1891 für den Circus Busch (heute Circus Busch-Roland) gebaut. 1891 wurde der Stahlskelettbau mit einer Gala-Vorstellung eröffnet.

1899 übernimmt der erfolgreiche Zirkus Busch den Konkurrtenten Renz – und zieht um in dessen Gebäude am Millerntor. 1905 wird das Gebäude zum Schiller-Theater umgebaut. Es eröffnet am 19. April 1905. 1916 geht das Theater in Konkurs, auch aufgrund kriegsbedingter Einnahme-Rückgänge.

In den Folgejahren finden zahlreiche Besitzerwechsel statt. Im April 1931 wird das Gebäude zwangsversteigert. Nach Umbau wird es 1932 neueröffnet als Oper. 1939 wird es behördlich geschlossen. Im 2. Weltkrieg wird das Gebäude als Wartungshalle für Militär-Fahrzeuge, später als Kreigsgefangenenlager genutzt und im Krieg teilweise zerstört.

Ab den 1950er Jahren wird das Gebäude als Hotel genutzt, als „Hotel Schiller-Oper“. Nach erneutem Konkurs erfolgt 1952 eine weitere Zwangsversteigerung. In den 1960er Jahren wird das Gebäude als Wohnhaus für so genannte ‚Gastarbeiter‘ genutzt, im Foyer ein Restaurant eröffnet. Mitte der 1970er Jahre führt ein Brand zu weiteren Zerstörungen.

In dne 1990er Jahren sind in den Abbauten Asylbewerber untergebracht; das Foyer wird wieder asls Restaurant genutzt. Zwischen 2003 und 31. März 2006 wird das Foyer ein letztes Mal genutzt – für den beliebten Club ‚Schilleroper‘.

Seit 2012 steht die Schilleroper unter Denkmalschutz (nachdem dies bereits 1998 angekündigt wurde). Zuvor hatte das Denkmalamt 2007 bereits einem Abriss-Antrag der Eigentümer widersprochen.

Der ‚Denkmalschutz‘ heißt bei der Schilleroper allerdings: das Objekt steht zwar auf der ‚Verzeichnis erkannter Denkmäler‘ der Hansestadt Hamburg (pdf). Es ist allerdings bisher kein eingetragenes Kulturdenkmal. (Welche Gefahren darin liegen können, zeigt 2019 erneut der Abriss des Cityhofs in Hamburg).

Im April 2018 zeigte ein Gutachten, dass das Gebäude zwar Schäden aufweist, akut aber keine Einsturzgefahr besteht. Es sei sanierungsfähig. Allerdings seien umfassende Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Zuvor hatte der Eigentümer mit mehreren Gutachten versucht, eine Befreiung von Denkmalschutz-Auflagen zu erreichen.

Der Eigentümer des Gebäudes (eine immobilienforma) ist anonym, die Interessenwahrnehmung erfolgt durch die Schilleroper GmbH. Persönliche Gesprächsversuche scheiterten bisher, die Kommunikation mit der Stadt erfolgt ausschließlich schriftlich.

Die Stadt bereitete Ende 2018 eine Sicherungsverfügung an den Eigentümer (der Neubauten planen soll) vor, um das Gebäude zu erhalten. Diese sollte Anfang 2019 zugestellt werden. Sollte der Eigentümer die angeordneten Reparaturen nicht vornehmen lassen, werde eine Ersatzvornahmen angeordnet – die Stadt werde die Reparaturen selbst veranlassen, auf Kosten des Besitzers.

Eine Intiative sammelte mehrere Tausend Unterschriften für den Erhalt der Schilleroper.

Im Sommer 2021 wurde nach Abriss der Nebengebäude die denkmalgeschützte Stahlkonstruktion freigelegt. Sie soll entlastet und durch eine Stützkonstruktion stabilisiert und gesichert werden.

Denkmalgeschützt an der Schilleroper ist seit 2012 nur die Stahlkonstruktion.

Zu den Maßnahmen hatte der zuständige Bezirk Mitte die Eigentümerin unter Androhung einer Geldstrafe aufgefordert. Aufgrund erheblicher Schäden an einer Wand des Gebäudes bestünde Gefahr im Verzug, so der Bezirk.

Die Arbeiten werden durch einen Sachverständigen begleitet, der vom Denkmalschutz-Amt bestellt wurde.

Ende August verhängte die Stadt Hamburg ein sofortigen Baustopp der Abrissarbeiten an den Nebengebäuden. Grund war eine unsachgemäße Durchführung der Arbeiten. Die Aufstellung eines Stützturms in der Mitte wurde zur Stabilisierung der Stahlkonstruktion angeordnet.

Ende 2023 hat das Stahlskelett immer noch keinen Rostschutz, es steht ungeschützt. Der völlige Verfall droht.

1958 wurde in Hamburg der Hochhaus-Komplex City Hof eingeweiht (Fertigstellung 1997). Es war eine der ersten Hochhaus-Anlagen die nach Ende des 2. Weltkriegs in Hamburg errichtet wurden, und ein bedeutendes Beispiel der Nachkriegsmoderne.

2019 wurde der City Hof nach langen Kontroversen trotz Denkmalschutz abgerissen.

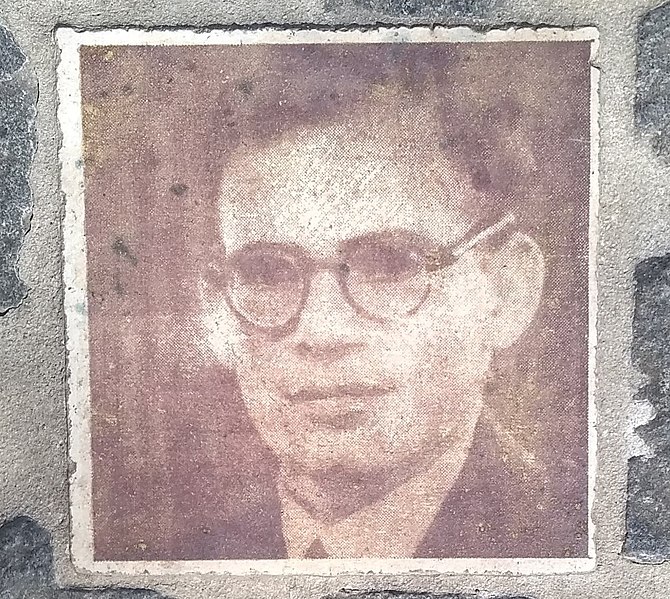

Architekt des Cityhofs war Rudolf Klophaus Klophaus wurde 1885 nahe Solingen geboren. Er starb 1957 in Hamburg.

Klophaus, Zeitgenosse des Hamburger Architekten Werner Kallmorgen, realisierte u.a. das Kontorhaus Mohlenhof, den Altstädterhof, den Umbau und die Aufstockung des Klockmann-Hauses sowie das Pressehaus Speersort und das Bartholomayhaus im Kontorhausviertel.

Klophaus war in der NS-Zeit an zahlreichen offiziellen Großaufträgen beteiligt. In der Entnazifizierung wurde er zunächst als ‚minderbelastet‘, später als ‚Mitläufer‘ eingestuft.

Der City-Hof wurde ab 1952 auf dem Grundstück des ebenfalls von Klophaus entworfenen monumentalen Baus der Verwaltungszentrale der Hamburger Hochbahn errichtet. Dieser wurde 1938 begonnen, jedoch nicht fertiggestellt und nach Kriegsende wieder abgerissen.

Klophaus, der im benachbarten Kontorhausviertel bereits mehrere Bauten errichtet hatte, bekam den Auftrag zur Errichtung des Cityhofs. Er entwarf einen Gebäudekomplex aus vier quergestellten aufgeständerten Hochhaus-Scheiben, die durch eine Ladenpassage miteinander verbunden wurden.

Die Hochhäuser wurden mit weißen Keramikplatten (Leca) verkleidet [auf den Fotos des Abrisses gut zu erkennen]. 1977 wurden über diesen (teilweuise beschädigten) Keramikplatten graue Eternitplatten montiert.

Die Fertigstellung des City Hofs erlebte Klophaus selbst nicht mehr, er starb kurz vorher am 3. Juli 1957.

Im Mai 2013 wurde der Cityhof unter Denkmalschutz gestellt. Am 31. März 2016 stimmte der Hamburger Senat einem Verkauf des Gebäudes zu. Den Zuschlag erhielt ein ortsansässiges Bauunternehmen. Dessen Konzept sah einen Abriss und Neubebauung der Fläche vor. Intensive Diskussionen um Erhalt oder Abriss des City Hofs unter Einbeziehung der UNESCO / ICOMOS (aufgrund es Welterbe-Status von Speicherstadt und Kontorhausviertel) folgten. Denkmalschützer, Architekten und Initiativen protestierten.

Am 20. März 2019 wurde der Abbruch des City Hofes trotz Denkmalschutz genehmigt.

Die Weisse Rose Hamburg war eine der bedeutenden Gruppen des Widerstands gegen das NS-Regime in Hamburg. Sie gilt als ‚Hamburger Zweig‘ der Münchner Widerstandsgruppe Weißen Rose. Bedeutendstes Mitglied in Hamburg war Hans Leipelt (1921 – 1945). Traute Lafrenz (geb. 3.5.1919 – 6.3.2023 Meggelt, Charleston) hatte wesentliche Bedeutung als Verbdinungsmitglied zur Münchner Gruppe.

An die Weiße Rose Hamburg erinnert im Hamburger Stadtteil Volksdorf ein Denkmal.

Die Widerstandsgruppe gegen den Nationalsozialismus Weiße Rose entstand in München 1942 um die Studenten Hans und Sophie Scholl und Alexander Schmorell. Im ersten Halbjahr 1943 wurde die Gruppe aufgedeckt, zahlreiche Mitglieder ermordet.

Bereits ab 1942 engagierten sich auch in Hamburg zwei Gruppen von Studenten und Eltern gegen das NS-Regime. Die Münchner Gruppe um die Geschwister Scholl hatte starke Impulse in die Hamburger Gruppe. Auch wenn sie älter ist, wird die Hamburger Gruppe oft als Hamburger Weiße Rose bezeichnet.

„Ja, es ist wahr: Als ich, involviert in die zwischen München und Hamburg verzweigte ‚Weiße Rose‘, am 19. April 1945 in Hamburg vor dem Volksgerichtshof stand, angeklagt der Vorbereitung zum Hochverrat, der Feindbegünstigung, des Rundfunkverbrechens, der Wehrkraftzersetzung und, damit nicht genug, auch noch der Verabredung eines Sprengstoffverbrechens, da war ich 17 Jahre alt.“

Thorsten Müller, ‚Ich war im Widerstand‘. in: Löwenthal / von zur Mühlen: Widerstand und Verweigerung in Deutschand 1933 bis 1945, Berlin Bonn 1982

Die Weiße Rose Hamburg war generationsübergreifend und umfasste ungefähr 50 Personen (Freundes- und Familienkreise, mit teils unterschiedlichen Motivationen).

Maßgebliche Person war der Chemie-Student Hans Leipelt. Ein wichtiger Ort für die Gruppe war die Buchhandlung „Agentur des Rauhen Hauses“ und deren Juniorchef Reinhold Meier.

Mehrere Gruppenmitglieder hatten persönliche Kontakte zur Müncher Gruppe Weisse Rose.

Hans Leipelt wurde am 18. Juli 1921 in Wien geboren. Er war gut vernetzt in Kreisen des Widerstands gegen das NS-Regime in Hamburg. Nach massiven Schikanen an der Universität Hamburg wechselte er nach München an das dortige Chemische Institut.

Leipelt war auch die wesentliche Kontaktperson der Gruppe zur Münchner Widerstandsgruppe Weiße Rose. Mit den Geschwistern Scholl war er gut befreundet.

Nach der Ermordung von Mitgliedern der Münchner Weißen Rose beschlossen sie, deren Arbeit fortzuführen:

„Ganz spontan entschlossen wir: Wir müssen das weitermachen.“

Marie-Luise Schultze-Jahn (1918 – 2010), Freundin von Hans Liepelt

Ab 1943 wurde die Gruppe unter anderem vom Gestapo-Spitzel Maurice Sachs (eigentlich: Maurice Ettinghausen) ausspioniert. Dieser war wesentlich an der Aufdeckung der Widerstandsgruppe beteiligt. Sachs, französischer Schriftsteller der in Hamburg lebte, war früher Sekretär von André Gide und eng mit Jean Cocteau befreundet.

Hans Leipelt wurde am 8. Oktober 1943 festgenommen. Im Oktober 1944 folgte der Prozeß in Donauwörth, Leipelt wurde zum Tod verurteilt.

Hans Leipelt wurde am 29. Januar 1945 in München – Stadelheim mit dem Fallbeil ermordet.

Der Name ‚Weiße Rose Hamburg‘ wurde von den Mitgliedern der damaligen Gruppe selbst nicht verwendet. Er entstand erst nach Kriegsende (vermutlich erstmals 1948 vom VVN verwendet).

Der damalige Ortsausschuss-Vorsitzende von Volksdorf Dr. Martin Meier-Siem (SPD) erreichte 1977, dass ein Platz in der nach Verlegung des Ferck’schen Hofes neu gestalteten Mitte Volksdorfs sowie das angrenzende Einkaufszentrum nach der Weißen Rose benannt wurden.

Zudem wurde eine Skulptur bei dem Hamburger Maler und Bildhauer Franz Reckert (1914 – 2004) in Auftrag gegeben. Die über 2 Meter hohe weiße Muschelkalk-Skulptur wurde am 1. Juni 1978 eingeweiht.

Meier-Siem erinnerte sich 1977 an die Beweggründe für die Benennung:

„Wir entschieden uns schließlich dafür in dem Bewußtsein, daß die Erinnerung an die Taten und das Opfer des Kreises der Weißen Rose in der Öffentlichkeit viel zuwenig lebendig ist und daß man sie nicht wachhalten kann mit Zeichen an wenig besuchten, meist friedhofsähnlichen Gedenkstätten.“

Dr. Martin Meier-Siem 1977 in der ‚Zeit‘

1981 wurde das Denkmal ergänzt um eine Tafel mit den Namen der hingerichteten Mitglieder der Münchner Weißen Rose. 1993 wurden die Namen von acht ermordeten Mitgliedern der Hamburger Weißen Rose auf einer neuen Tafel ergänzt.

2006/07 wurde die Skulptur während der Bauarbeiten einer Umgestaltung auf einen Bauhof ausgelagert. Seit Mai 2007 hat sie ihren neuen Standort im Eingangsbereich der Fußgängerzone. Im Januar 2012 wurde eine (blaue) Informationstafel ergänzt, die in deutscher und englischer Sprache über die Skulptur informiert.

In Hamburg Wilhelmsburg erinnert an Hans Leipelt eine nach ihm benannte Straße.

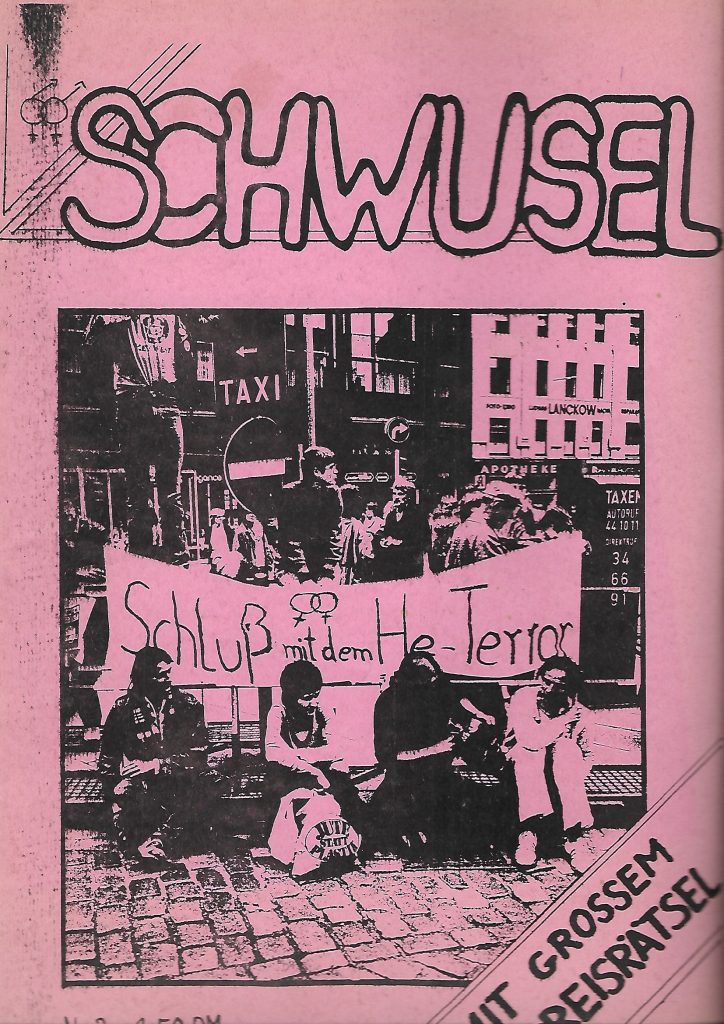

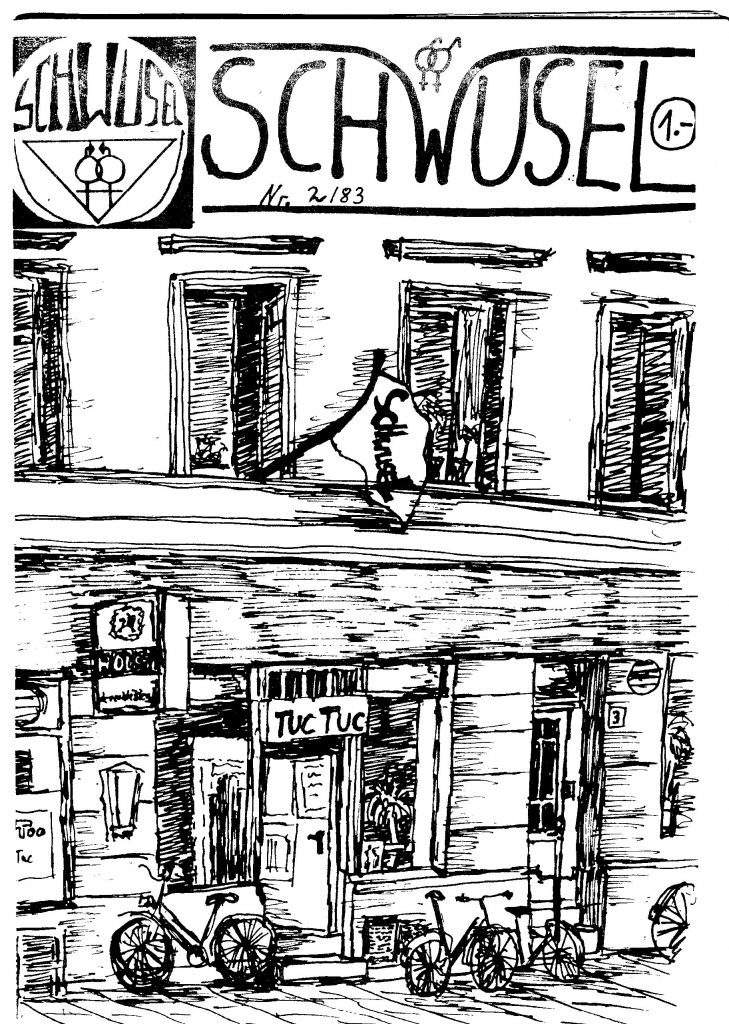

Ab Mitte 1980 existierte in Hamburg eine Gruppe für junge Lesben und Schwule: SCHWUSEL, die sich oft in den Räumen über dem Café Tuc Tuc traf.

Schwusel hatte auch eine eigene (kleine) Zeitung „SCHWUSEL – unabhängige Zeitung der schwul-lesbischen Jugend Hamburgs“ . Hier die Cover der Ausgaben 1982 (2) sowie 1 bis 4 aus dem Jahr 1983:

Das Naturschutzgebiet Höltigbaum im Nordosten Hamburgs ist heute eines der größen Naturschutzgebiete Hamburgs. Teile des Naturschutzgebiets gehören zu Schleswig-Holstein (Stapelfeld Kreis Stormarn).

Das heutige NSG Höltigbaum wurde bis 1992 militärisch genutzt.

Umnittelbar an das Naturschutzgebiet Höltigbaum grenzen zwei weitere Naturschutzgebiete an: das Stellmoorer Tunneltal sowie das Ahrensburger Tunneltal.

Der Name Höltigbaum soll zurückgehen auf einen bis Mitte des 19. Jahrhunderts existierenden Gutshof an der L222, der als Zollstation mit einem Schlagbaum ausgestattet war.

Bis 1930 wurde die Landschaft des heutigen Naturschutzgebiets Höltigbaum landwirtschaftlich genutzt.

1930 wurde es in einen Standort-Übungsplatz umgewandelt und von 1937 bis 1945 sowie von 1958 bis 1992 militärisch genutzt, zuletzt ab 1959 durch die Panzergrenadierbrigade 17 (Boehn-Kaserne in Hamburg – Rahlstedt; 1993 aufgelöst).

1995 wurde die Aufgabe des Militärstandorts bekannt gegeben.

Der Teil des heutigen NSG Höltigbaum im Landkreis Stormarn steht seit 1997 unter Naturschutz, der Hamburger Teil seit 1998. Betreut wird es durch den Naturschutzbund, den Verein Jordsand, die Schutzgemeisnchaft Deutscher Wald, die Stiftung Natur im Norden sowie durch Naturschutzamt Hamburg und Forstamt Wandsbek.

Außer den Panzerstraßen ist auf dem Gelände heute von der militärischen Infrastruktur kaum noch etwas erhalten.

Die ab 1. Januar 1934 wieder eingeführte Militärjustiz fällte in Hamburg in der NS-Zeit Hunderte von Todesurteilen. An 225 Männern und zwei Frauen wurde die Todesstrafe vollstreckt. Die meisten wurden mit dem Fallbeil enthauptet (Untersuchungsgefängnis Holstenglacis) oder erschossen (Schießplatz Höltigbaum). Neben Soldaten gehörten zu den Verurteilten auch Kriegsgefangene und Zivilisten. Überwiegender Verurteilungsgrund war ‚Fahnenflucht‘.

Besonders viele Todesurteile wurden in den letzten Monaten vor der Kapitulation Deutschlands gefällt

Ende des Zweiten Weltkriegs wurden auf dem Schießplatz Höltigbaum zahlreiche Deserteure und Fahnenflüchtige erschossen. Nur 5 Tage vor Eintreffen britischer Truppen am 3. Mai 1945 fand am 28. April 1945 die letzte Erschießung von Deserteuren durch ein Kommando der Wehrmacht auf dem Schießplatz Höltigbaum statt.

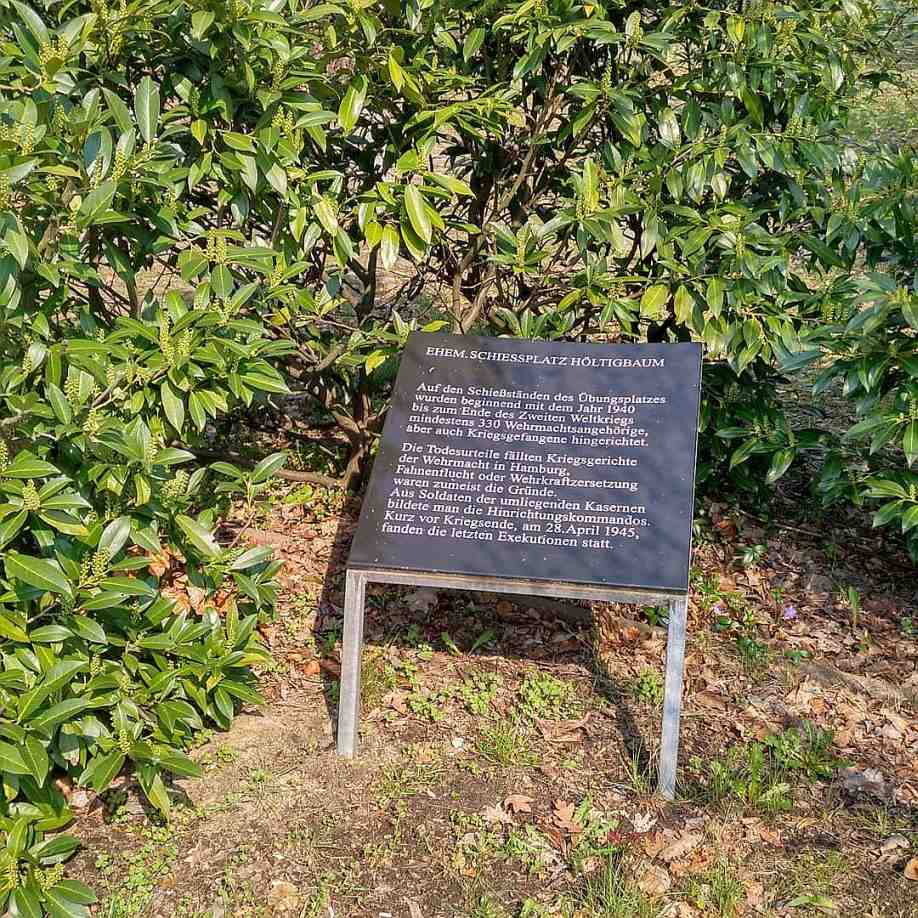

In der Nähe des ehemaligen Exekutionsplatzes (Neuer Höltigbaum Ecke Sieker Landstraße) befindet sich seit 5. September 2003 eine kleine Gedenkstätte für die Soldaten, die sich dem weiteren Kriegsdienst für die NS-Gewaltherrschaft verweigerten und dafür verfolgt und getötet wurden.

Diese Tafel war bis 2015 die einzige Form des Gedenkens an die Ermordung von Deserteuren in Hamburg. Im November 2015 wurde der Gedenkort für Deserteure und andere Opfer der NS-Militärjustiz in der Innenstadt am Stephansplatz nahe Dammtor eingeweiht.

Später wurde eine Informationstafel ergänzt (siehe Infoseite bei Gedenkstätten in Hamburg):

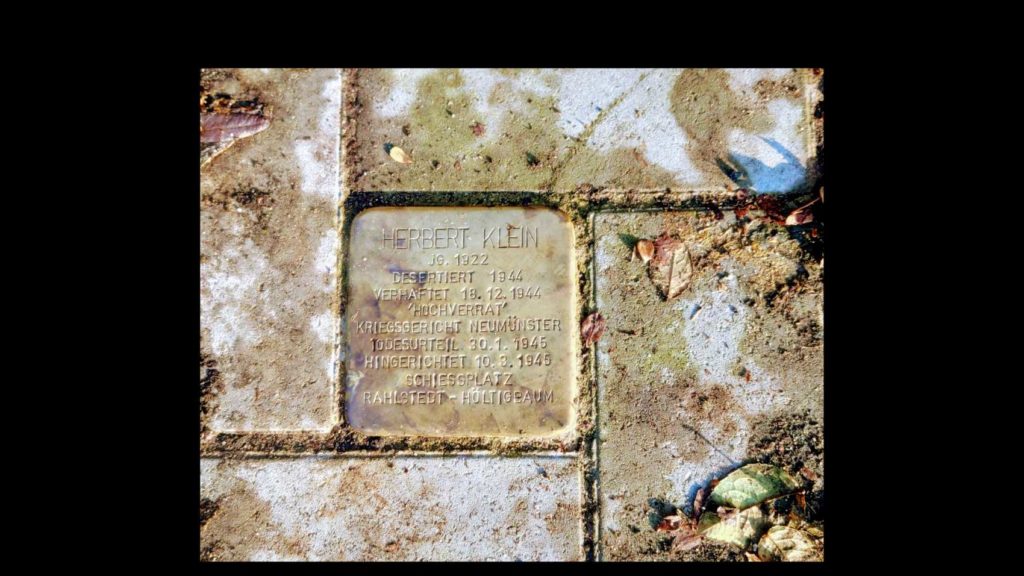

Seit 26. September 2019 erinnert an der Gedenktafel Höltigbaum auch ein Stolperstein an ein Opfer der NS- Militärjustiz. Herbert Klein (1922 – 1945), der von der Ostfront zurück aus Genesungsurlaub nicht mehr zu seiner Einheit zurück kehrte, wurde wegen ‚Fahnenflucht‘ als Deserteur verurteilt und kurz vor Kriegsende am 10. März 1945 auf dem Schießplatz Höltigbaum ermordet.

Das KZ Neuengamme, ab 1938 zunächst als Außenlager des KZ Sachsenhausen errichtet, wurde ab 20. April 1945 aufgelöst. Aber wie kam es nach 1945 zur heutigen KZ Gedenkstätte Neuengamme ? Und warum besteht sie erst seit 2005?

1938 erwarb ein Unternehmen der SS von der Stadt Hamburg das Gelände einer ehemaligen Ziegelei – zur Errichtung eines Konzentrationslagers und Lieferung von Tonziegeln für das Elbufer, finanziert durch die Stadt Hamburg. Am 13. Dezember 1938 wurde der Betrieb aufgenommen, zunächst als Außenstelle des KZ Sachsenhausen. Hierfür brachte die SS 100 Häftlinge aus dem KZ Sachsenhausen nach Neuengamme. Schon ab 1940 wurde Neuengamme selbständiges Konzentrationslager und war bald das größe Norddeutschlands.