Aktion ACT UP Aids Kongress Hamburg 1990 wird zum Meilenstein der Positivenbeteiligung an Aids-Kongressen – was heute Normalität ist, war 1990 für manche ein Skandal (siehe auch Artikel 2mecs 17.01.2013: Positiven-Beteiligung an Aids-Kongressen – vor 20 Jahren ein Skandal, heute Normalität ).

1990: ‚Nicht über uns, mit uns‘ – 3. Deutscher Aids Kongress Hamburg 1990: HIV-Positive und Aids-Kranke verschaffen sich Zutritt

Vom 24. bis 27. November 1990 fand in Hamburg der 3. Deutsche Aids-Kongress statt. Es waren die Früh-Jahre der Aids-Krise, auch die Anfänge der Konferenzen zu HIV und Aids. Ich kann mich gut an die Zeit damals erinnern: es wurde im Medizinsystem zwar viel über uns gesprochen, aber nur selten mit uns.

Doch wir wollten mitsprechen – Teilnehmer, nicht nur ‚Gegenstand‘ sein. Vom Objekt zum Subjekt werden. Nicht über uns – mit uns! Die Aktionen wurden zu einem Meilenstein des Aids-Aktivismus:

Einen guten Anlass bot der 3. Deutsche Aids Kongress in Hamburg 1990. Wir (d.i. insbesondere Mitglieder verschiedener ACT UP – Gruppen sowie Vertreter der Aids-Hilfe Hamburg) bemühten uns, Zugang zum Kongress zu erhalten, suchten den Dialog mit dem damaligen Kongress-Präsidenten.

Professor Manfred Dietrich, damals Vorsitzender der Deutschen Aids-Gesellschaft DAIG und in dieser Funktion Kongress-Präsident (und 2002 in den Ruhestand verabschiedet, späterer Honorarkonsul der Republik Uganda), reagierte kühl und abweisend. „Dies ist ein Kongress für Experten“ und „dies ist ein wissenschaftlicher Kongress„. Das waren stereotyp immer wieder Antworten die wir zu hören bekamen, wenn es um die Möglichkeit der Teilnahme für HIV-Positive und Vertreter aus dem Aidshilfe-Bereich ging. Der Arzt, der seit 1983 am Hamburger Tropen-Institut HIV-Positive behandelte, grenzte diese von einem Kongress, bei dem es um eben sie ging, schlicht aus.

Doch dieses mal nahmen wir diese Ausgrenzung nicht mehr hin. Schließlich waren wir es, die mit HIV infiziert waren, die an Aids erkrankten, die keine Medikamente hatten, die Angst hatten zu sterben, die ihre Freunde und Lover sterben sahen. Wir wollten endlich mitreden.

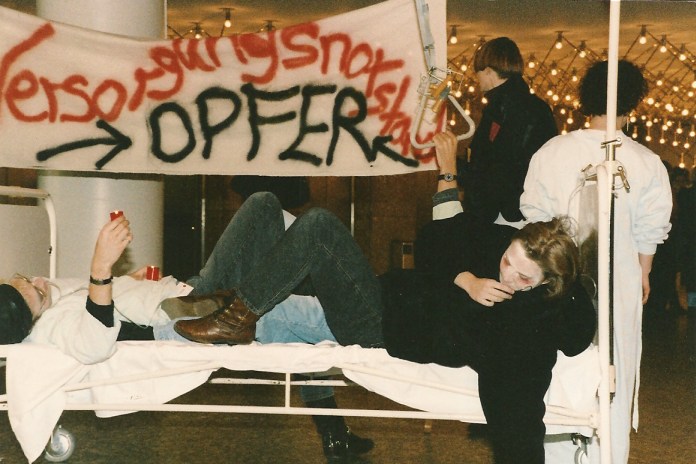

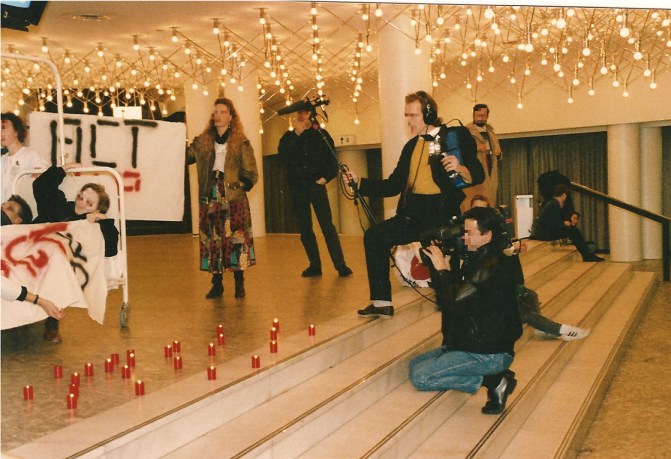

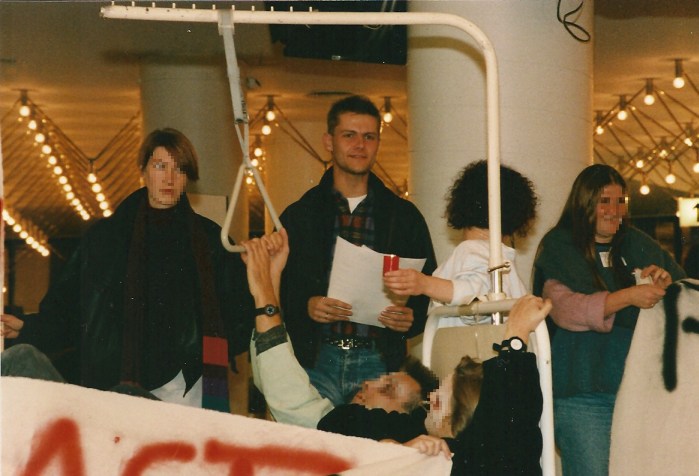

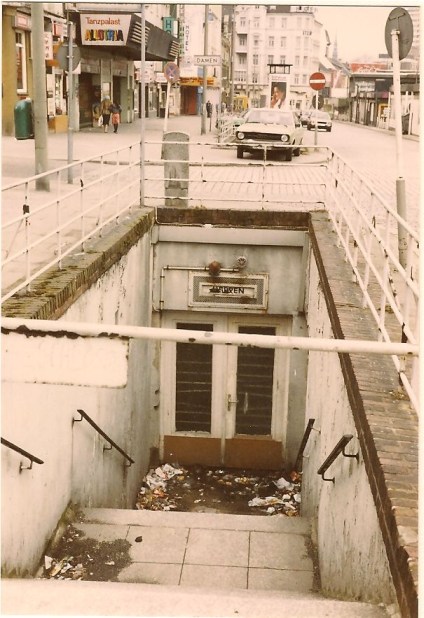

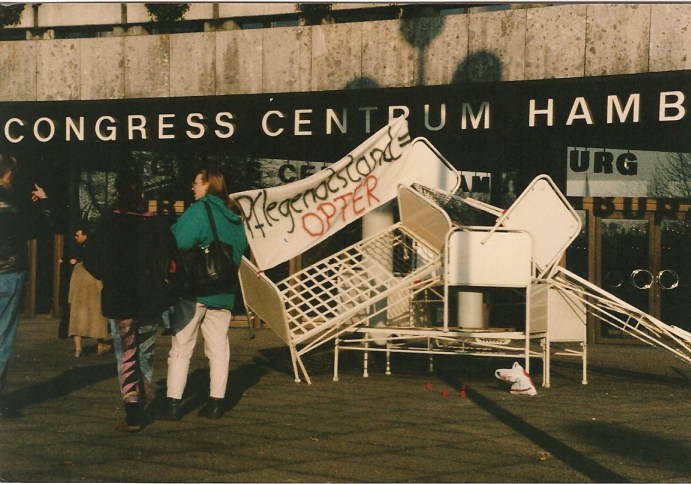

Wir (insbesondere ACT UP Hamburg, Ernst Meibeck und Klaus Knust sind mir auch hier in besonderer Erinnerung) besorgten Krankenhaus-Betten sowie ‚medizinisch‘ aussehende Kleidung (Kittel etc.). Und am Tag der Kongresseröffnung standen wir plötzlich und unangekündigt vor dem Eingang des Hamburger Kongresszentrums CCH. Die überrumpelten Einlass-Kontrollen ließen uns verdutzt passieren – wir waren drin, einige Medien-Vertreter mit uns im Schlepptau.

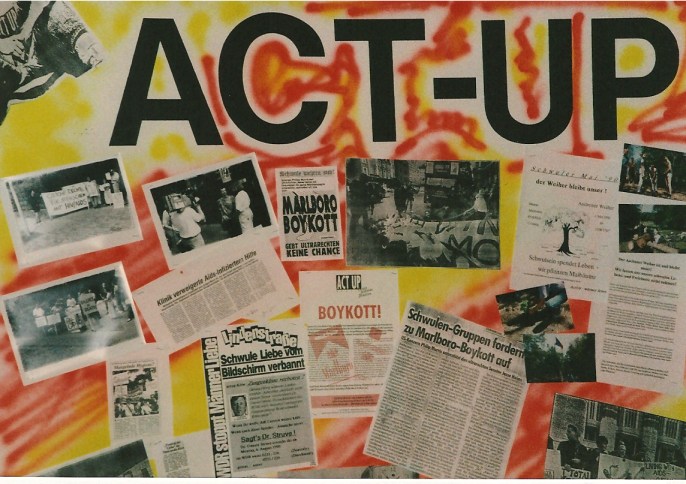

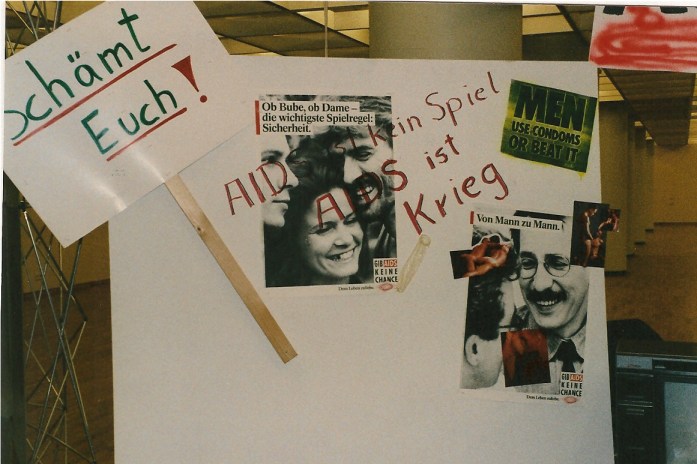

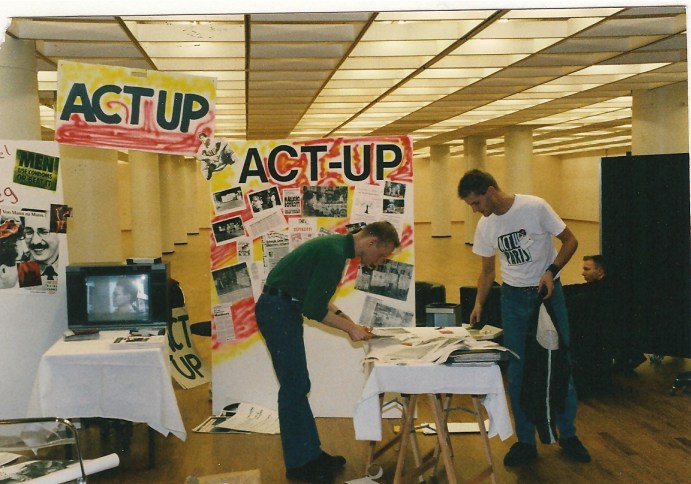

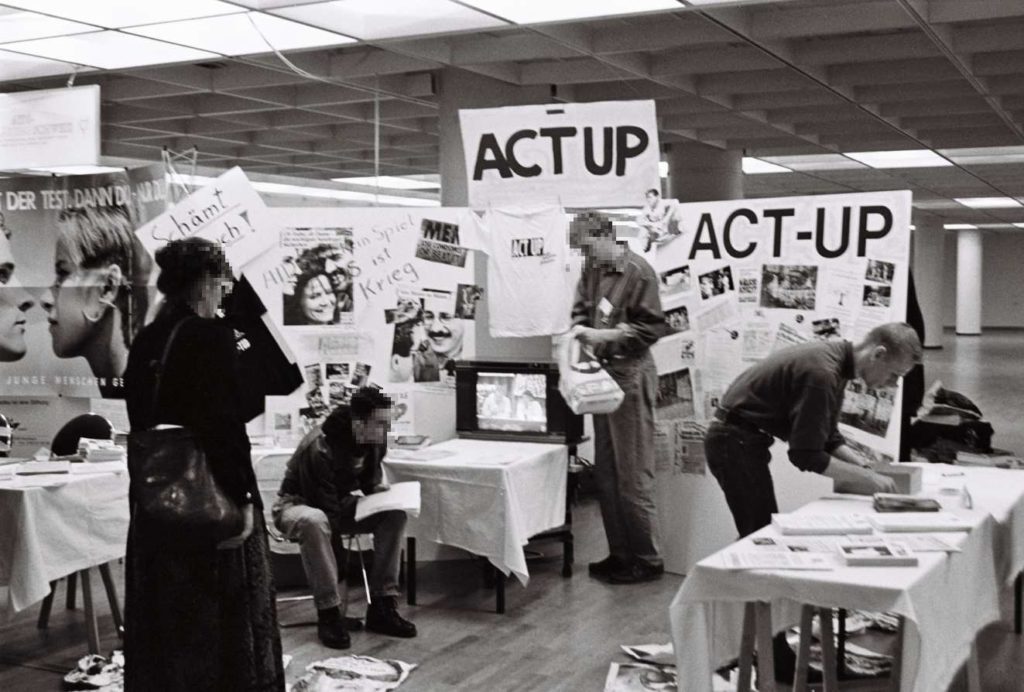

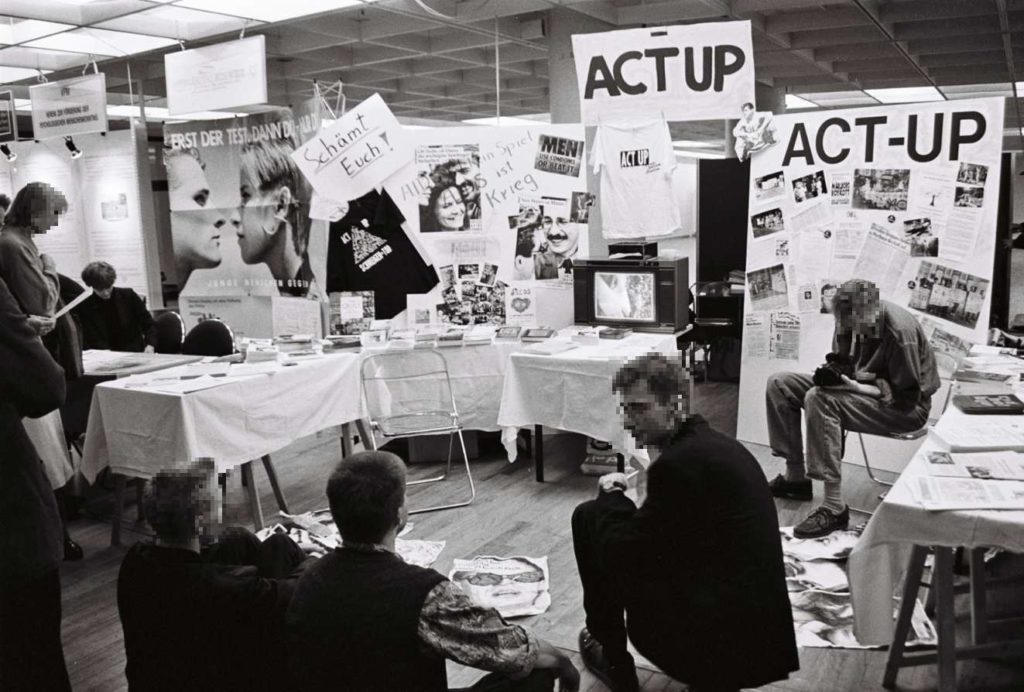

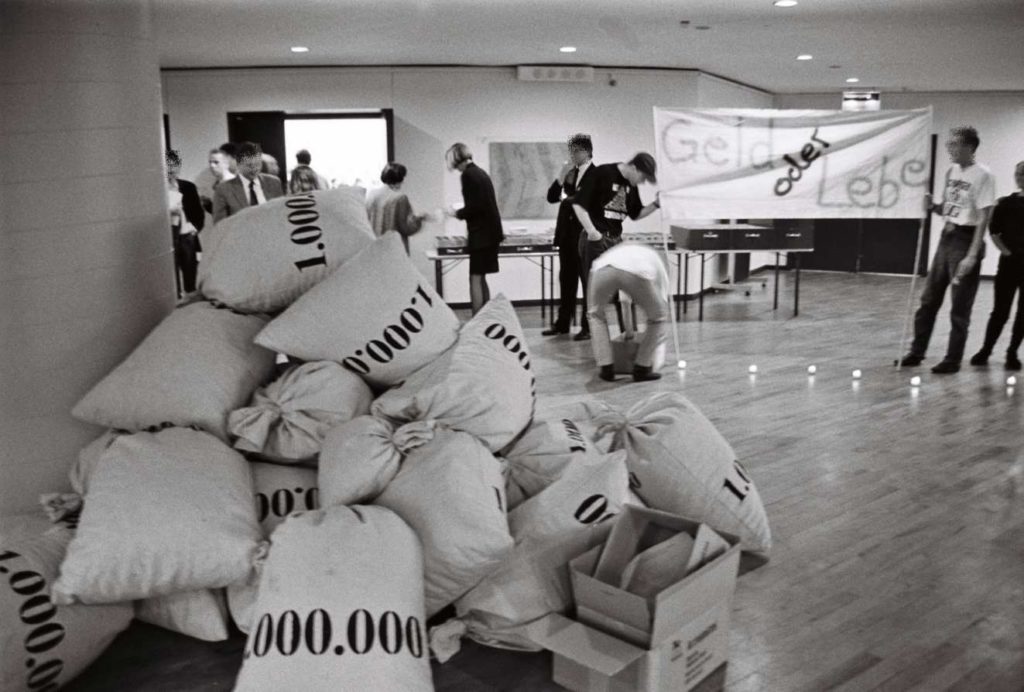

Schnell war nicht nur die ‚Krankenhaus-Betten-Installation‘ vor dem Eingang des Kongresses aufgebaut, mit der wir auf die schwierige Situation bei der Pflege Aids-Kranker aufmerksam machen wollten. Ein Krankenbett schaffte es auch in den Kongress, darin ACT UP Aktivisten, als ‚Aids-Kranke‘ geschminkt und mit Infusionsschläuchen ‚verkabelt‘, anklagend stand nahe der Teilnehmer-Registrierung. Im Konferenzgebäude war ein improvisierter Stand von ACT UP, mit vorbereiteten Info-Tafeln, die neben dem Pflege- und Versorgungsnotstand u.a. den damaligen ‚Marlboro-Boykott‘ thematisierten, mit einer Geldsack-Aktion (siehe Fotos unten) die Preispolitik bei AZT angriffen, oder von uns als verharmlosend empfundene Aids-Kampagnen kritisierten.

Wir sind nicht das Problem, wir sind Teil der Lösung“, war unsere Maxime. Zwar nahmen wir noch nicht aktiv an den Veranstaltungen und Diskussionen teil, erst recht nicht an der Planung des Kongress-Programms – aber der erste Schritt war demonstrativ getan, wir waren ‚drin‘.

In der Nullnummer der bundesweiten Positivenzeitung ‚Virulent‚ (Februar 1991) berichtet Michael Fischer †, Partner von Andreas Salmen:

„So genügte es auch den Veranstaltern des 3. AIDS-Kongresses in Hamburg im November vergangenen Jahres, in ihrer Einladung „auf die Nöte infizierter Menschen und ihrer Umgebung“ hinzuweisen. Auf die Idee, Positive oder Vertreter ihrer Organisationen aktiv am Kongress zu beteiligen, kam den Verantwortlichen [sic] mit ganz wenigen Ausnahmen nicht – wozu auch, wahrscheinlich hätten sie nur gestört.

Das haben sie denn auch wirklich. Vertreter aller zur Zeit in Deutschland existierenden ACT UP – Gruppen aus Berlin, Bonn, Hamburg, Köln und München organisierten während der gesamten Kongressdauer einen Stand und versuchten mit einigen „direkten Aktionen“ Kritik zu üben. …

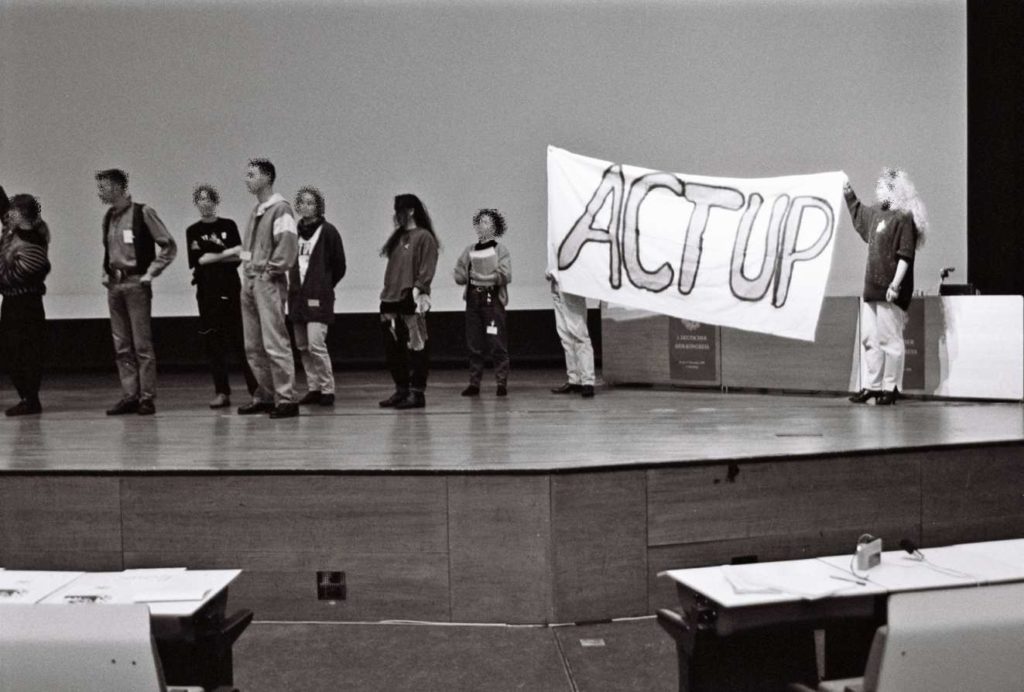

Der spektakuläre Höhepunkt fand am Montagmorgen statt, als sich die ehemalige Bundesgesundheitsministerin Lehr anschickte, eine Rede zu halten. Ungefähr zwanzig ACT UP – Aktivisten stürmten mit Trillerpfeiffen und Transparenten das Podium und erzwangen so eine kurze Rede, in der die AIDS-Politik der Bundesregierung kritisiert wurde. …

Auf einem sonst eher langweiligen Kongreß ist es so den Mitgliedern von ACT UP gelungen, berechtigte Forderungen von Positiven vorzutragen und ihnen auf diesem Weg Öffentlichkeit zu sichern. Denn, so lautet das Motto der Gruppe: SCHWEIGEN = TOD.“

Mehr zu den ACT UP – Aktionen beim 3. Deutschen Aids-Kongress 1990 in dem Buch Schweigen = Tod, Aktion = Leben – ACT UP in Deutschland 1989 bis 1993

Fotos der ACT UP Aktionen beim 3. Deutscher Aids-Kongress Hamburg 1990