streetart Hamburg Fotos

streetart Hamburg Fotos

Das ehemalige Zirkus-Gebäude Schilleroper in Hamburg St. Pauli wurde ursprünglich für den Zirkus Busch erbaut. Die Rotunde gilt in Deutschland als einmalig. Das Gebäude steht seit 2006 komplett leer. Seine Zulunft ist unsicher.

Die Schilleroper wurde in den Jahren 1889 (Baugesuch) bis 1891 für den Circus Busch (heute Circus Busch-Roland) gebaut. 1891 wurde der Stahlskelettbau mit einer Gala-Vorstellung eröffnet.

1899 übernimmt der erfolgreiche Zirkus Busch den Konkurrtenten Renz – und zieht um in dessen Gebäude am Millerntor. 1905 wird das Gebäude zum Schiller-Theater umgebaut. Es eröffnet am 19. April 1905. 1916 geht das Theater in Konkurs, auch aufgrund kriegsbedingter Einnahme-Rückgänge.

In den Folgejahren finden zahlreiche Besitzerwechsel statt. Im April 1931 wird das Gebäude zwangsversteigert. Nach Umbau wird es 1932 neueröffnet als Oper. 1939 wird es behördlich geschlossen. Im 2. Weltkrieg wird das Gebäude als Wartungshalle für Militär-Fahrzeuge, später als Kreigsgefangenenlager genutzt und im Krieg teilweise zerstört.

Ab den 1950er Jahren wird das Gebäude als Hotel genutzt, als „Hotel Schiller-Oper“. Nach erneutem Konkurs erfolgt 1952 eine weitere Zwangsversteigerung. In den 1960er Jahren wird das Gebäude als Wohnhaus für so genannte ‚Gastarbeiter‘ genutzt, im Foyer ein Restaurant eröffnet. Mitte der 1970er Jahre führt ein Brand zu weiteren Zerstörungen.

In dne 1990er Jahren sind in den Abbauten Asylbewerber untergebracht; das Foyer wird wieder asls Restaurant genutzt. Zwischen 2003 und 31. März 2006 wird das Foyer ein letztes Mal genutzt – für den beliebten Club ‚Schilleroper‘.

Seit 2012 steht die Schilleroper unter Denkmalschutz (nachdem dies bereits 1998 angekündigt wurde). Zuvor hatte das Denkmalamt 2007 bereits einem Abriss-Antrag der Eigentümer widersprochen.

Der ‚Denkmalschutz‘ heißt bei der Schilleroper allerdings: das Objekt steht zwar auf der ‚Verzeichnis erkannter Denkmäler‘ der Hansestadt Hamburg (pdf). Es ist allerdings bisher kein eingetragenes Kulturdenkmal. (Welche Gefahren darin liegen können, zeigt 2019 erneut der Abriss des Cityhofs in Hamburg).

Im April 2018 zeigte ein Gutachten, dass das Gebäude zwar Schäden aufweist, akut aber keine Einsturzgefahr besteht. Es sei sanierungsfähig. Allerdings seien umfassende Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Zuvor hatte der Eigentümer mit mehreren Gutachten versucht, eine Befreiung von Denkmalschutz-Auflagen zu erreichen.

Der Eigentümer des Gebäudes (eine immobilienforma) ist anonym, die Interessenwahrnehmung erfolgt durch die Schilleroper GmbH. Persönliche Gesprächsversuche scheiterten bisher, die Kommunikation mit der Stadt erfolgt ausschließlich schriftlich.

Die Stadt bereitete Ende 2018 eine Sicherungsverfügung an den Eigentümer (der Neubauten planen soll) vor, um das Gebäude zu erhalten. Diese sollte Anfang 2019 zugestellt werden. Sollte der Eigentümer die angeordneten Reparaturen nicht vornehmen lassen, werde eine Ersatzvornahmen angeordnet – die Stadt werde die Reparaturen selbst veranlassen, auf Kosten des Besitzers.

Eine Intiative sammelte mehrere Tausend Unterschriften für den Erhalt der Schilleroper.

Im Sommer 2021 wurde nach Abriss der Nebengebäude die denkmalgeschützte Stahlkonstruktion freigelegt. Sie soll entlastet und durch eine Stützkonstruktion stabilisiert und gesichert werden.

Denkmalgeschützt an der Schilleroper ist seit 2012 nur die Stahlkonstruktion.

Zu den Maßnahmen hatte der zuständige Bezirk Mitte die Eigentümerin unter Androhung einer Geldstrafe aufgefordert. Aufgrund erheblicher Schäden an einer Wand des Gebäudes bestünde Gefahr im Verzug, so der Bezirk.

Die Arbeiten werden durch einen Sachverständigen begleitet, der vom Denkmalschutz-Amt bestellt wurde.

Ende August verhängte die Stadt Hamburg ein sofortigen Baustopp der Abrissarbeiten an den Nebengebäuden. Grund war eine unsachgemäße Durchführung der Arbeiten. Die Aufstellung eines Stützturms in der Mitte wurde zur Stabilisierung der Stahlkonstruktion angeordnet.

Ende 2023 hat das Stahlskelett immer noch keinen Rostschutz, es steht ungeschützt. Der völlige Verfall droht.

1958 wurde in Hamburg der Hochhaus-Komplex City Hof eingeweiht (Fertigstellung 1997). Es war eine der ersten Hochhaus-Anlagen die nach Ende des 2. Weltkriegs in Hamburg errichtet wurden, und ein bedeutendes Beispiel der Nachkriegsmoderne.

2019 wurde der City Hof nach langen Kontroversen trotz Denkmalschutz abgerissen.

Architekt des Cityhofs war Rudolf Klophaus Klophaus wurde 1885 nahe Solingen geboren. Er starb 1957 in Hamburg.

Klophaus, Zeitgenosse des Hamburger Architekten Werner Kallmorgen, realisierte u.a. das Kontorhaus Mohlenhof, den Altstädterhof, den Umbau und die Aufstockung des Klockmann-Hauses sowie das Pressehaus Speersort und das Bartholomayhaus im Kontorhausviertel.

Klophaus war in der NS-Zeit an zahlreichen offiziellen Großaufträgen beteiligt. In der Entnazifizierung wurde er zunächst als ‚minderbelastet‘, später als ‚Mitläufer‘ eingestuft.

Der City-Hof wurde ab 1952 auf dem Grundstück des ebenfalls von Klophaus entworfenen monumentalen Baus der Verwaltungszentrale der Hamburger Hochbahn errichtet. Dieser wurde 1938 begonnen, jedoch nicht fertiggestellt und nach Kriegsende wieder abgerissen.

Klophaus, der im benachbarten Kontorhausviertel bereits mehrere Bauten errichtet hatte, bekam den Auftrag zur Errichtung des Cityhofs. Er entwarf einen Gebäudekomplex aus vier quergestellten aufgeständerten Hochhaus-Scheiben, die durch eine Ladenpassage miteinander verbunden wurden.

Die Hochhäuser wurden mit weißen Keramikplatten (Leca) verkleidet [auf den Fotos des Abrisses gut zu erkennen]. 1977 wurden über diesen (teilweuise beschädigten) Keramikplatten graue Eternitplatten montiert.

Die Fertigstellung des City Hofs erlebte Klophaus selbst nicht mehr, er starb kurz vorher am 3. Juli 1957.

Im Mai 2013 wurde der Cityhof unter Denkmalschutz gestellt. Am 31. März 2016 stimmte der Hamburger Senat einem Verkauf des Gebäudes zu. Den Zuschlag erhielt ein ortsansässiges Bauunternehmen. Dessen Konzept sah einen Abriss und Neubebauung der Fläche vor. Intensive Diskussionen um Erhalt oder Abriss des City Hofs unter Einbeziehung der UNESCO / ICOMOS (aufgrund es Welterbe-Status von Speicherstadt und Kontorhausviertel) folgten. Denkmalschützer, Architekten und Initiativen protestierten.

Am 20. März 2019 wurde der Abbruch des City Hofes trotz Denkmalschutz genehmigt.

Horst Janssen wurde geboren am 14. November 1929 in Wandsbek bei Hamburg. Er wuchs zusammen mit seiner Mutter, der aus Oldenburg stammenden Damenschneiderin Martha Janssen, bei den Großeltern in Oldenburg auf.

1945 zog Janssen nach Hamburg zu seiner Adoptivmutter, der Schwester seiner 1943 verstorbenen Mutter. Von 1946 bis 1951 studiert er in der Landeskunstschule am Lerchenfeld, seit Beginn als Meisterschüler von Alfred Mahlau. In seiner Klasse u.a. auch Vicco von Bülow (aka Loriot) und der Grafiker Herbert Grunwaldt (1928 – 2014).

Am 14. November 1992 erhielt Janssen die Ehrenbürgerwürde der Stadt Oldenburg.

Jannsen gilt als einer der herausragenden Zeichner und Grafiker des 20. Jahrhunderts.

Am 13. November 2000 wurde in Oldenburg nahe dem Pferdemarkt das Horst Janssen Museum eröffnet.

Die Skulptur Vier Pferde wurde 1970 auf dem Pferdemarkt in Oldenburg aufgestellt. Geschaffen vom Bildhauer und Maler Heinrich Schwarz, soll sie einen der zentralen Plätze der Stadt symbolisieren. Und erzählt nebenbei eine Geschichte über fehlende Bürgerbeteiligung …

Vier stilisierte Pferde aus Beton – eine Skulptur versinnbildlicht seit 1970 den Namen eines der zentralen Plätze in Oldenburg – der Pferdemarkt.

‚Vier Pferde‘ – eine Großplastik aus Beton mit beeindruckenden Maßen: 4,50 Meter hoch, und jeweils 4 Meter breit und tief, bestehend aus in einander gesteckten ‚Beton-Scheiben‘.

Im April 1970 wurde die Plastik errichtet. Und sie sorgte für heftige Diskussionen und Proteste. So manchem wäre eine ’naturalistischere‘ Darstellung lieber gewesen …

Hinzu kam die ein wenig problematische Geschichte der Skulptur. Sie wurde ohne jegliche Beteiligung der Bürger errichtet. Mit der Stadtverwaltung in Person des Oberstadtdirektors Heinz Rathert sowie Stadtbaurat Horst Neidhardt fanden ab 1968 zwei Jahre dauernde Gespräche statt. Die Oldenburger Bevölkerung jedoch wurde erst im Frühjahr 1970 unterrichtet – besser, de facto vor vollendete Tatsachen gestellt. Am 25. April 1970 stimmte der Rat der Errichtung der Skulptur trotz lebhafter Proteste zu.

Ein weiterer Grund für das Staunen vieler Bürger: die Skulptur war ein Geschenk – genau derjenigen Baufirmen (Hecker und Stefen), die zuvor an der Umgestaltung des zentralen Platzes Pferdemarkt mit Großaufträgen beteiligt waren.

Am nördlichen Rand der Innenstadt von Oldenburg befindet sich seit dem 17. Jahrhundert ein Platz, der auf ein Weidegelände zurück geht: der Pferdemarkt. Schon seit dem Mittelalter soll auf diesem Weidegelände vor dem Heiliggeisttor mit Pferden gehandelt worden sein.

1682 wird er erstmals urkundlich als ‚Marktplatz von Oldenburg‚ erwähnt. Vom 19. Jahrhundert bis Ende der NS-Diktatur wurde der Pferdemarkt als Exerzierplatz genutzt. Später wurde hier zeitweilig der Kramermarkt veranstaltet (seit 1962 auf der Fläche vor der Weser – Ems – Halle).

Seit den 1960er Jahren (Umbau 1963 – 1967) ist der Pferdemarkt im wesentlichen – ein dem Verkehr gewidmeter Platz. Ein Kreisel von Verteiler-Straßen des Straßenverkehrs, ohne echte Funktion als Platz. Auf einen (westlichen) Teil der Fläche findet weiterhin ein Wochenmarkt statt (ansonsten Parkplatz). Den Südrand des Pferdemarkts schneidet zudem die 1967 in Betrieb genommene Hochbrücke der zentralen Bahnstrecke Oldenburg – Leer bzw. Oldenburg – Wilhemshaven (bis 1966 blieben hier die Schranken lange, sehr lange geschlossen).

Der Pferdemarkt ist somit indirekt auch Symbol einer ‚Großstadt über Nacht‘ – einer Stadt, die in den 1960er Jahren neue Aufgaben und Dimensionen bekam, und sich wandelte. Und dem (Straßen-) Verkehr mehr Raum gab …

Und der Pferdemarkt Oldenburg ist immer wieder auch Ort politischer Debatten, Aktionen und Demonstrationen – wie zu Zeiten der Corona- Epidemie (siehe Foto unten), oder 2023 bei Klimaprotesten (am Freitag 9. Juni 2023 riefen Klimaaktivisten von Fridays for Future zu einer dreistündigen ‚Performance für die Verkehrswende‘ auf und wollten die innere Spur blockieren um auf ihre Forderungen aufmerksam zu machen).

Nahe dem Pferdemarkt in nördlicher Richtung befindet sich der Gertrudenfriedhof, auf dem sich u.a. das Grab von Horst Janssen befindet, etwas südlich des Platzes das Horst-Janssen-Museum.

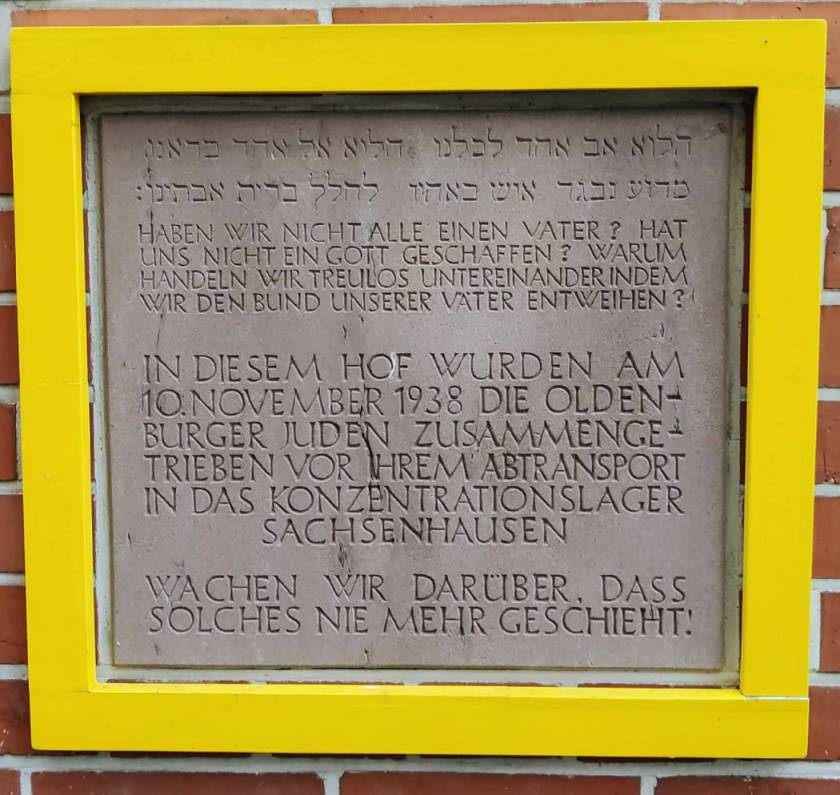

In der Reichspogromnacht 9. auf 10. November 1938 wurde die Synagoge von Oldenburg sowie die kleine jüdische Schule zerstört. Alle Oldenburger Juden wurden verhaftet.

Sie wurden in der Polizeikaserne am Pferdemarkt interniert, die als Hauptsammelstelle diente. Frauen und Kinder wurden am nächsten Morgen wieder freigelassen. Die Männer wurden gezwungen durch die Stadt an der zerstörten Synagoge vorbei zum Gerichtsgefängnis zu gehen. Sie wurden in das KZ Sachsenhausen deportiert.

Das Gebäude wird heute als Landesbibliothek Oldenburg genutzt. Am Hof- Durchgang erinnert eine Gedenktafel an die Deportation Oldenburger Juden:

Der Bildhauer und Maler Heinrich Schwarz wurde am 19. Dezember 1903 in Berlin geboren. 1922 nahm er das Kunst-Studium an der Staatlichen Kunstschule Berlin auf, wechselte allerdings 1923 zum Jura-Studium nach Jena. Bereits 1948 wurde er aus gesundheitlichen Gründen (Tuberkulose) in den Ruhestand versetzt – und konnte sich ganz der Kunst widmen.

In den Jahren 1966 bis 1972 war Schwarz Vorsitzender des Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler BBK Nodwestdeutschland.

Heinrich Schwarz starb am 9. November 1977 in Oldenburg. Nach Heinrich Schwarz wurde in Ganderkesee- Steinkimmen eine Straße benannt.

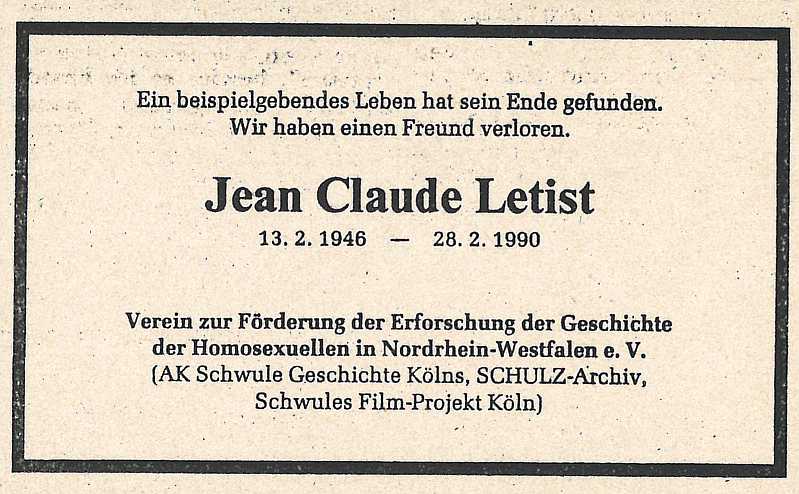

Am Aschermittwoch 28. Februar 1990 starb Jean-Claude Letist an den Folgen von Aids. Jean Claude Letist (1946 – 1990) war einer der bedeutendsten schwulen Aktivisten in Köln in den 1970er und 80er Jahren. Die Traueranzeige für Jean-Claude Letist löste auch eine politische Aktion aus …

Die größte Lokalzeitung Kölns weigerte sich damals jedoch, eine Traueranzeige zu drucken mit den Worten „Ein beispielgebendes schwules Leben hat sein Ende gefunden“. Das Wort „schwul“ in einer Traueranzeige? Undenkbar! Einzig denkbarer Kompromiss sollte das Wort ‚homosexuell‘ sein. Aber genau das war der entscheidende Unterschied …

Was dann passierte, und wie die Trauerfeier für Jean-Claude am 12. März 1990 und eine Aktion danach dazu führten, dass bald „schwul“ und „lesbisch“ auch in Traueranzeigen benutzt werden durften, darüber erzähle ich in diesem Video:

Das Video entstand für die Kurzfilm-Reihe ‚Stonewall Momente‘ im Rahmen des Projekts ‚queer as german folk‚. #querasgermanfolk ist ein Gemeinschaftsprojekt des Goethe-Instituts Nordamerika mit dem Schwulen Museum* Berlin sowie der Bundeszentrale für politische Bildung bpb.

Das Video ist Teil der Ausstellung ‚Love at First Fight! – Queere Bewegungen in Deutschland seit Stonewall‚. Sie ist ab 19. Juli 2019 für mindestens ein Jahr im Schwulen Museum* zu sehen.

.

Drei Tage nach der Trauerfeier für Jean-Claude gründete sich am 15. März 1990 ACT UP Köln. Viele von uns nahmen an der Aktion im Verlagsgebäude am 12. März teil. Sie war sozusagen der Auftakt für ACT UP Köln …

.

Jean-Claude Letist war für mich ein Vorbild und Ansporn. Von der Gründung und Eröffnung des Schwulen- und Lesbenzentrums SchuLZ bis zu zahlreichen Reisen mit ‚Homoreizen‚ (auf denen sein Sprachgenie immer wieder besonders hilfreich war), von nächtlichen Momenten am Aachener Weiher bis zu aufgeregten politischen Debatten im Bundesverband Homosexualität BVH – er war Inspiration, Herausforderung und – liebenswert.

Ach Gutemiene …

.

Zwei kleine Fehler haben sich in dem Video eingeschlichen: natürlich war die Währung damals noch DM und nicht Euro. Und mein Vorname schreibt sich mit einem ‚l‘ – Ulrich … 😉

.