Am 4. August 1982 wurde das 1942 eingeführte Strafrecht gegen Homosexuelle in Frankreich abgeschafft.

Zu Zeiten des Ancien Regime wurde ‚Sodomie‘ kriminalisiert. Seit dem Ende des Ancien Régime, seit der Revolution 1789 waren homosexuelle Handlungen in Frankreich straffrei.

Der französische Philosoph Voltaire hatte schon 1777 formuliert

„Die Homosexualität, solange sie ohne Gewalt betrieben wird, darf nicht gesetzlich bestraft werden. Sie verletzt das Recht keines einzigen Menschen.“

Voltaire in Le Prix de la Justice et de l’Humanité, 1777

1791 wurde die vorher bestehende Kriminalisierung beeendet, seit der französischen Revolution erwähnen Gesetze homosexuelle Praktiken nicht mehr. Weder der Code penal von 1791 noch derjenige von 1810 erwähnen Homosexualität.

Damit war Frankreich – ganz anders als z.B. Deutschland oder Großbritannien – eines der ganz wenigen Länder in Europa, die Homosexualität seit 1791 nicht kriminalisierten.

Allerdings bestanden weiterhin Gesetze zum ‚Schutz der öffentlichen Sittlichkeit‘ (bes. code penal von 1870, Art. 330 und 331) – die eine Basis auch für die Verfolgung schwuler Männer bzw. deren ‚anstößigen‘ öffentlichen Verhaltens boten.

Strafrecht gegen Homosexuelle in Frankreich – eingeführt 1942 von Pétain

Homosexuelle wurden in Frankreich seitdem und bis zum Beginn der Vichy-Regierung unter Marschal Philippe Pétain nicht strafrechtlich verfolgt. Erstmals seit der französischen Revolution wird ein Strafrecht gegen Homosexuelle in Frankreich 1942 wieder eingeführt

Admiral François Darlan, damals Vizepräsident des Staatsrats, schrieb in einer Geheim-Note über die ‚Repression der Homosexualität‘ am 17. April 1942

„Meine Aufmerksamkeit wurde gelenkt auf eine bedeutende Homosexualitäts-Affäre, in die Marine-Soldaten und Zivilisten verstrickt sind. Ich halte eine energsche Unterdrückung dieserlei Aktivitäten für unbedingt erforderlich …“

Auf Grundlage dieser Note wurde von Pétain am 6. August 1942 eine Verordnung (Gesetz Nr. 744 vom 6. August 1942; veröffentlicht am 27. August 1942) verfügt. Durch eine Veränderung des Artikel 334 des Code penal wurde die Strafbarkeit homosexueller Handlungen eingeführt [2]:

„Mit Gefängnis zwischen 6 Monaten und 3 Jahren sowie einer Geldstrafe … wird bestraft, wer … zur Befriedigung seiner Passion einen oder mehrere schamlose oder widernatürliche Akte mit einem Gleichgeschlechtlichen unter 21 Jahren begangen hat.“ [1]

Mit einem weiteren Gesetz vom 8. Februar 1945 wird beim ‚Schutzalter‘ zwischen heterosexuellem (Schutzalter 15 Jahre) und homosexuellem Verkehr (21 Jahre) unterschieden.

Etwa 500 Menschen wurden in Frankreich wegen ihrer Homosexualität in der NS-Zeit deportiert, darunter ca. zehn Ausländer.

Strafrecht gegen Homosexuelle in Frankreich – übernommen von de Gaulle

Nach dem Ende des Vichy-Regimes und der Befreiung Frankreichs enthält das französische Strafrecht, der Code Penal, mit der (auf Antrag eines christdemokratischen Abgeordneten verabschiedeten) Verordnung vom 8. Februar 1945 (nun als Artikel 331) die Bestimmung, dass

„mit Gefängnis zwischen 6 Monaten und 3 Jahren sowie einer Geldstrafe … [bestraft wird], wer einen schamlosen oder widernatürlichen Akt mit einem Individuum seines Geschlechts unter 21 Jahren begangen hat.“ (Gesetzestext: „Sera puni d’un emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 60 FF à 15000 FF quiconque aura commis un acte impudique ou contre nature avec un individu de son sexe mineur de vingt et un ans.“)

Die Regelung nach 1945, nach der Befreiung vom Faschismus, bereits unter der Regierung von de Gaulle, ist nahezu im Wortlaut identisch mit der Pétains von 1942 – eine Kontinuität, die Hocquenghem kommentiert, man müsse den Text „wohl das Pètain-De Gaulle – Gesetz nennen„.

Weitere repressive Maßnahmen gegen Homosexuelle folgen. So formuliert Artikel 16 des ‚Allgemeinen Beamten-Statuts‘ (19.Oktober 1946), dass ’niemand für den öffentlichen Dienst nominiert werden könne, der nicht eine gute Moralität habe‘. Mit Anordnung vom 1. Februar 1949 untersagt der Präfekt von Paris Männern das Tragen von Frauen-Kleidern bei Bällen außerhalb des Karnevals. Und auf Betreiben der katholischen Jugendbewegung folgt am 16. Juli 1949 ein Pressegesetz, in dem erstmals in Artikel 2 ein neues Delikt eingeführt wird, die ‚Demoralisierung durch die Presse‘. Es wird in den folgenden Jahren zu einer Grundlage für weitreichende Zensurmaßnahmen gegen homosexuelle Presseerzeugnisse.

Strafrecht gegen Homosexuelle in Frankreich – Schwule als ’soziale Plage‘

Nach de Gaulles Rückkehr an die Macht 1960 wird ein weiterer Vorstoß der Verschärfung unternommen: Paul Mirguet (1911 – 2001), für seine Homophobie bekannter Abgeordneter der UNR (Gaullisten) aus Metz, beantragt einen Zusatz, mit dem Homosexualität gesetzlich den „gesellschaftlichen Plagen“ (fléaux sociaux; wie Alkoholismus, Drogenabhängigkeit, Tuberkulose etc.) gleichgestellt werden soll.

Dieses ‚Amendement Mirguet‚ wurde auf der Sitzung der Assemblée Nationale am 18. Juli 1960 verabschiedet (pdf; 323 Ja-Stimmen, 131 nein) und am 30. Juli 1960 verkündet. Es blieb bis zum 27. Juli 1982 in Kraft.

Die Schwulenbewegung reagiert auf ihre eigene Art: der FHAR Front homosexuel d’action révolutionaire gibt 1972 die Zeitschrift le fléau social heraus. Ihr Name spielt direkt auf Mirguets Amendement an. Nur vier Ausgaben erscheinen 1972, gefolgt von der zeitschrift Antinorm (1972 – 1974).

Unter Präsident de Gaulle folgt im November des gleichen Jahres, Mirguet folgend, ein weiteres Gesetz, das sich mit Homosexualität befasst: das Gesetz über die öffentliche Verletzung des Schamgefühls. Seit dem 25. November 1960 lautet Artikel 330 Absatz 2:

„Wenn die öffentliche Verletzung des Schamgefühls aus einem widernatürlichen Akt mit einem Individuum des gleichen Geschlechts besteht, so ist die Strafe Gefängnis zwischen 6 Monaten und 3 Jahren sowie eine Geldstrafe in Höhe von 1.000 bis 15.000 Francs.“ [1]

Erstmals wird jetzt zwischen heterosexueller und homosexueller ‚Verletzung des Schamgefühls‘ unterschieden: bei Heteros liegt die (niedrigere) Geldstrafe zwischen 500 und 4.500 Francs.

Gesetz gegen Homosexuelle in Frankreich abgeschafft – François Mitterrand

Erst 1980 wird Artikel 330 Absatz 2 im Rahmen einer Neudefinition verschiedener sexueller Straftaten völlig aufgehoben (wesentlich forciert vom radikalsozialistischen Abgeordneten Henri Caillavet (1914 – 2013)).

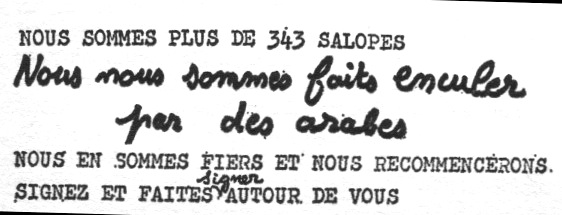

Im Mai 1977 forderten 80 Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens in der Zeitung ‚Le Monde‘ eine Revision des Code pénal. Zu den unterzeichnern zählten u.a. Louis Althusser, Jean-Paul Aron, Roland Barthes, Simone de Beauvoir, Jean-Louis Bory, Copi, Gille Deleuze, Jacques Derrida, Michel Foucault, Felix Guattari und Jean-Paul Sartre. Doch die Streichung sollte noch über 4 Jahre dauern …

François Mitterrand hat die Streichung dann auf dem Fest zum zweijährigen Bestehen der Zeitschrift Gai Pied im legendären ‚Le Palace‘ ankündigen lassen – vom Schriftsteller Yves Navarre:

„Ich möchte Ihnen hiermit zu dem Engagement und dem notwendigen Erfolg Ihrer Demonstration vom 4.4.1981 ebenso gratulieren wie zu Ihrem heutigen Festtag. Ich bin in Gedanken bei Ihnen. Der Kampf für Ihre Sache und Frohsinn gehören zusammen. Ich bitte Yves Navarre für mich zu bezeugen, dass ich mich Ihrer Suche nach einer neuen Form menschlichen Zusammenlebens mit Sympathie anschließe. Hindernisse, die dem entgegenstehen, müssen gegebenenfalls durch gesetzgeberische Maßnahmen beseitigt werden. Mit freundlichen Grüßen, Ihr François Mitterand.„

Bereits kurz nach Mitterrands Wahl ergeht Anordnung an die Polizei, Homosexuellen-Treffpunkte und Bars nicht mehr besonders zu kontrollieren. Eine entsprechende Sondereinheit der Polizeipräfektur Paris wird aufgelöst. Die französische Regierung teilt mit, die UN-Klassifikation von Homosexualität als Krankheit nicht mehr anzuerkennen.

Mitterrands Ankündigung der Strafrechtsreform folgten Taten. Am 20. Dezember 1981 betonte der damlige Justizminister Robert Badinter von dem Parlament

„L’Assemblée sait quel type de société, toujours marquée par l’arbitraire, l’intolérance, le fanatisme ou le racisme a constamment pratiqué la chasse à l’homosexualité. Cette discrimination et cette répression sont incompatible avec les principes d’un grand pays de liberté comme le nôtre. Il n’est que temps de prendre conscience de tout ce que la France doit aux homosexuels comme à tous ses autres citoyens dans tant de domaines.“

(Dem Parlament ist bewußt, welche Art von Gesellschaft, immer noch von Willkür, Intoleranz, Fanatismus oder Rassismus geprägt, Jagd auf Homosexualität gemacht hat. Diese Diskriminierung, und diese Unterdrückung vertragen sich nicht mit den Prinzipien eines großen Landes der Freiheit wie dem unsrigen. Es ist nur noch Zeit sich dessen bewußt zu werden was Frankreich auf so vielen Gebieten Homosexuellen verdankt wie auch all seinen anderen Bürgern.)

Mit dem Gesetz Nr. 82-683 vom 4. August 1982 (von der Nationalversammlung verabschiedet am 27. Juli 1982) unter der Präsidentschaft von Francois Mitterrand (gewählt 10. Mai 1981; gestorben 8. Januar 1996) wird schließlich die 1942 eingeführte und 1945 bestätigte Ungleichbehandlung und das Strafrecht gegen Homosexuelle abgeschafft und eine einheitliche gleiche Altersgrenze von 15 Jahren eingeführt. Das Strafrecht gegen Homosexuelle in Frankreich war endlich (wieder) ad acta gelegt.

Das französische Fernsehen berichtete über die Abschaffung, der Journalist und Moderator Didier Varrod (damals Generalsekretär Radiosender Fréquence Gaie) erläuterte (Neu-veröffentlicht 2017 INA):

Il y a 35 ans, la dépénalisation de l’homosexualité. pic.twitter.com/T8M9i5sFFx

— Ina.fr (@Inafr_officiel) 27. Juli 2017

.

[1] zitiert nach Guy Hocquenghem: Das homosexuelle Verlangen – “Nicht das homosexuelle Verlangen ist problematisch, sondern die Angst vor der Homosexualität”, München 1974

[2] in wie weit bei der Verordnung Pétains die Verschärfung des Paragraph 175 durch die Nazis 1935 in Deutschland Impulse gegeben hat, ist mir nicht bekannt.

.

Abschaffung des Sonderstrafrechts gegen Homosexuelle in Frankreich – Debatte in der Assemblée nationale am 27. Juli 1982, Video

Im folgenden Video ist ab ca. Minute 3:30 der damalige Justizminister Robert Badinter zu hören, der den Antrag auf Abschaffung des Strafrechts gegen Homosexuelle in Frankreich begründet:

.

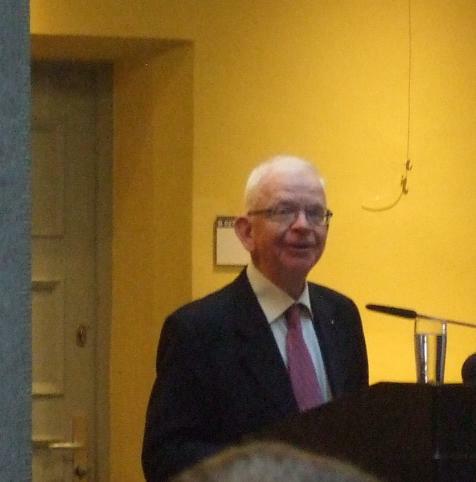

Bei einer Veranstaltung der Vereinigung Frankreichs der LGBT+-Anwälte am 22. Juni 2022 anläßlich des 40. Jahrestags der Abschaffung äußerte sich Robert Badinter

„Je ne suis pas content parce que les gays des pays occidentaux qui bénéficient de ces lois qui s’imposent et bien ont obtenu le pacs, le mariage, je trouve qu’ils ne sont pas assez mobilisés pour les communautés homosexuelles discriminées. Je trouve qu’il n’y a pas assez de sensibilité aux autres. Parce qu’on a réglé le problème ici on est indifférent aux problèmes des autres ? J’en appelle à cette mobilisation. Gays de tous les pays mobilisez vous ! Ce n’est pas parce que c’est terminé ici que ce fléau de la répression de l’homosexualité doit subsister.„

Robert Badinter am 22. Juni 2022

(‚Ich bin nicht glücklich, weil die Schwulen in westlichen Ländern, die von diesen notwendigen Gesetzen profitieren und die Lebenspartnerschaft, die Ehe bekommen haben, sich wie ich finde nicht genug für die diskriminierten homosexuellen Gemeinschaften einsetzen. Ich finde, es gibt nicht genug Sensibilität für andere. Weil wir das Problem hier gelöst haben, sind uns die Probleme anderer gleichgültig? Ich rufe zur Mobilisierung auf. Schwule aller Länder werdet aktiv! Diese Geißel der Unterdrückung der Homosexualität darf nicht fortbestehen.‘ [Übers. UW])

.