.

Die Plastik Affentor I von Jörg Immendorf (1945 – 2007) stand von 2007 bis März 2012 als Leihgabe vor dem Hauptbahnhof Bremen.

… morgen live auf der Demonstration „Der Papst kommt!“

siehe auch

Südblock

„Deutsche AIDS-Hilfe fordert Papst zur Umkehr auf“

Eine in Deutschland weitgehend unbekannte Pflanze erfreut den Strandbesucher an den Küsten der Cote d’Argent wie auch des Mittelmeers: die Arbousier (auf deutsch: Erdbeerbaum; lat. arbutus unedo). Ein immergrüner Strauch, der beachtliche Ausmaße erreichen kann – und auch an der Cote d’Argent bei Lacanau und Le Porge einige Meter hinter den Dünen zwischen den Kiefern sehr häufig anzutreffen ist.

Was Touristen nur selten wissen: die Früchte dieses Busches sind essbar – und eine wahre Delikatesse. Reif sind Arbouse, die Früchte des Arbousier, wenn sie eine satt rote Farbe und weiche Konsistenz haben (in der Region Lacanau i.d.R. im August/ September). Der Geschmack? Der deutsche Name ‚Erdbeerbaum‘ deutet es an, irgendwo zwischen Erdbeere, Kiwi und lecker fruchtig …

Einen besonders großen Arbousier-Strauch fanden wir 2010 in Spanien, in Escorial (nicht in der Schloss-Anlage selbst, sondern im Garten der südlich gelegenen Casita del Principe):

Das Gemälde ‚Garten der Lüste‚ von Hieronymuas Bosch wird auch genannt das ‚ Erdbeerbaum Gemälde ‚, aufgrund der im Zentralteil an vielen Stellen gezeigten Früchte und Sträucher des Erdbeerbaums. Das Gemälde befindet sich im Prado Museum in Madrid.

Leichte französische Sommer- Komödie, ein Film um Sex, coming Out, Befriedigung und kleine Geheimnisse – und um seltsame Eltern.

„Man kann nicht zu tolerant sein. Man ist tolerant, oder eben nicht. Basta.“ (Beatrix)

Die Handlung spielt in Ensuès-la-Redonne (Nähe Marseille), im Ferienhaus der Familie und am nahegelgenen Strand.

„Es bringt im Grunde gar nichts, wenn alles sauber ist, quadratisch, ordentlich. Du hast Recht, lassen wir der Natur ihren Lauf.“ (Marc)

.

Eine nicht unwesentliche Rolle spielen in dem Film Violet – eine in Deutschland kaum bekannte Delikatesse aus dem Meer (die nicht die Synapsen verkleben):

Violet (auch: figue de mer, Meeresfeige) aus dem Mittelmeer werden i.d.R. roh gegessen, Saison ist zwischen April und Herbst. Sie haben einen hohen Jod- Gehalt und einen intensiven Geschmack.

.

Meeresfrüchte (Crustacés et coquillages)

Drehbuch und Regie Olivier Ducastel (auch: Theo & hugo, 2016)

Frankreich 2004

Uraufführung 30. März 2005

Ein Besuch im kleinen Städtchen Wedel nahe Hamburg an der Elbe. Ein Grund: ein Besuch im Barlach-Museum Wedel.

Ernst Barlach wurde am 2. Januar 1870 in Wedel in Holstein geboren. Er verbrachte die ersten beiden Jahre seines Lebens in Wedel – bereits 1872 zieht die Familie von Wedel nach Schönberg (Mecklenburg), später nach Ratzeburg. In seinem Geburtshaus in Wedel befindet sich seit 1987 ein Barlach-Museum.

Ein Museumsbesuch, der uns leider enttäuschte.

Wer Barlach entdecken will, mag sich vielleicht fragen, welchen Grund es gibt sich ins entfernte Wedel auf den Weg zu machen – besonders, wenn er zuvor im wunderbaren Barlach-Museum im Hamburger Jenisch-Park war (das nur wenige Kilometer entfernt ist).

Eine Frage, die uns schwer zu beantworten scheint.

Das Museum hat eine bemerkenswerte Sammlung zu bieten, darunter zahlreiche Bronzen. Oft scheint uns jedoch eine bessere Präsentation wünschenswert. Eine Großplastik, eingequetscht in einem Treppenabgang. Das Güstrower Ehrenmal, präsentiert unter einem modernen gläsernen Dach über der Treppe, vor einem Hintergrund diverser Fotos. Eine Präsentation, die dem Werk gerecht wird, stellen wir uns anders vor.

Hilfreich wären gerade dem weniger Barlach-kundigen Besucher vielleicht auch Erläuterungen, die wir oft vermissten. Oder Querverweise zwischen verschiedenen Aspekten von Barlachs Werken, zwischen Lebensstationen und Werk, zwischen Tätigkeiten als Schriftsteller und als Bildhauer.

Nahezu kommentarlos gezeigte Werke wie das Güstrower Ehrenmal (in Güstrow 1937 als ‚entartete Kunst‘ entfernt und später eingeschmolzen) oder das Magdeburger Ehrenmal (1934 entfernt und erst 1955 wieder aufgestellt) lassen zudem eine Einordnung in Zeit und Geschichte schmerzlich vermissen.

Vermisst auch vieles weiteres, wie Bezüge zu anderen Künstlern, Verlegern und Galeristen, zu dichterischem Schaffen, zur Frage ‚war Barlach ein politischer Künstler‘ usw usw.

Dem Museum ist u.E. zu wünschen, dass es seine Position im Miteinander mit den anderen (teilweise nicht weit entfernten) Barlach-Museen findet und stärker deutlich macht, vielleicht durch Setzen eines besonderen Schwerpunkts.

Salo oder Die 120 Tage von Sodom (Salò o le 120 giornate di Sodoma) ist der letzte Spielfilm des italienischen Regisseurs Pier Paolo Pasolini.

Salo spielt im Jahr 1944 – und in Andeutungen den 70er Jahren, der Entstehungs- Gegenwart (zB die Möbel des Hinterzimmers in dem die ‚Herren‘ sich zusammensetzen).

Salo ist ein Film in faschistischem und kapitalistischem Kontext. De Sades Stoff wird verlegt in die faschistische ‚Republik‘ von Salo, ein letztes Regime Mussolinis von Gnaden der Nazis.

Ein Film über Kapitalismus, Faschismus und das Bürgertum. Der Mensch als Ware (die zuvor auf Makellosigkeit kontrolliert wird) am ‘Nullpunkt der Freiheit’. Entmenschtlichte kalte Rationalität (vgl. Horkheimer 1939: „wer aber nicht vom Kapitalismus nicht reden will, sollte auch vom Faschismus schweigen“).

Salo ist zugleich auch Pasolinis eigener Widerruf seiner ‘Trilogie des Lebens’, die freizügig das Leben und die Sexualität feiert (1970/72/74). Salo hingegen ist ein geradezu von Lust-Losigkeit durchzogener Film. Es gibt keine lustvolle Sexualität, sondern nur industrialisierten Sex. Nicht mehr befreite orgiastische Sexualität, sondern Folter und Unterdrückung, immer weiter gesteigert.

Pasolini stellt letztlich infrage ob grenzenlose Grenzüberschreitung gut ist – der Film beginnt mit den Worten “alles was maßlos ist, ist gut”.

Einer der Grundgedanken Pasolinis in Salo: Faschismus ist seiner Ansicht nach auch Exzess (‘wir Faschisten sind die eigentlichen Anarchisten’), die Unterdrücker können mit den Unterdrücken machen, was auch immer sie wollen. Die Unterdrücker schaffen sozusagen einen faschistisch definierten Ordnungsrahmen (dem der Formalismus des Films entspricht), ein Rahmen innerhalb dessen alles möglich ist.

Roman Herzogs Lettre-Artikel ‚Pasolini, der Senator, das Buch‘ über Pasolini, Petrolio und die Ermordung Pasolinis (in LI 092, Frühjahr 2011, Auszug) wartet in einer Fußnote mit einer Information auf, die mir bisher nicht bekannt war: der Film „Salo“ sei aus von Pasolini ursprünglich aussortierten B-Sequenzen (doppelt gedrehten Szenen) erneut zusammengeschnitten worden.

Die Originale, von Pasolini ausgewählt, seien verloren und fehlten bis heute.

Ende 2022 melden italienische Medien, die Ermordung Pasolinis stehe möglicherweise in Verbindung mit dem Diebstahl einiger Original-Szenen des Films Salo. Pasolini sei eventuell bei dem Versuch ermordet worden, diese gestohlenen Szenen wiederzubeschaffen.

.

Zur langen Geschichte der Versuche, Salo oder Die 120 Tage von Sodom zu verbieten, siehe ‚Salo – eine Geschichte von Zensur und Verbotsversuchen‚.

.

Salo oder die 120 Tage von Sodom (Salò o le 120 giornate di Sodoma)

Regie Pier Paolo Pasolini

Italien / Frankreich 1975

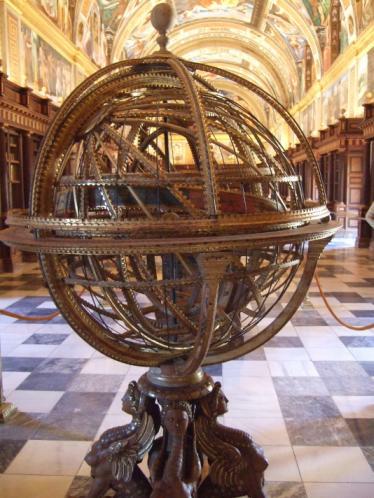

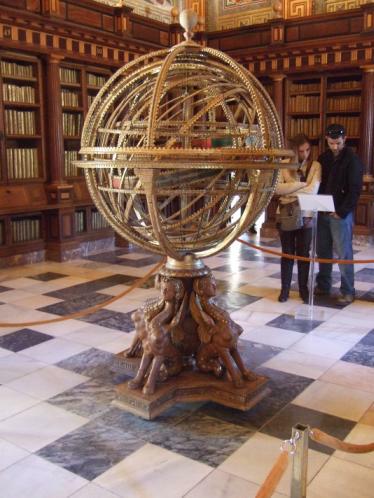

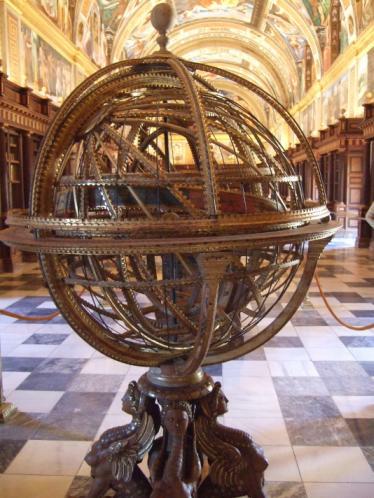

Die Die Erde ist der Mittelpunkt der Welt, alle Körper am Himmel drehen sich um die Erde – dieses Weltbild zeigt eindrucksvoll die Armillarsphäre von Santucci, die im Escorial zu sehen ist. Ein geozentrisches Weltbild, das von der katholischen Kirche noch lange verteidigt wurde …

Armillarsphären sind astronomische Geräte, die entweder der Messung von Koordinaten am Himmel oder der Darstellung der Bewegung von Himmelskörpern dienen.

„Eine Armillarsphäre besteht aus mehreren, gegeneinander drehbaren Metallringen, die insgesamt die Form einer Kugel bilden. Dieses Gebilde ist in der Regel in einem Gestell montiert. Der gedachte Beobachter befindet sich im Mittelpunkt der Kugel.“ (wikipedia)

Santuccis Armillarsphähe von 1582, die im Escorial unweit von Madrid zu sehen ist, war Abbild des geozentrischen Weltbilds der damaligen Zeit, demzufolge die Erde im Mittelpunkt des Universums steht, Mond, Sonne und Planeten umkreisen die Erde.

Das geozentrische Weltbild entstand in der griechischen Antike – festgeschrieben für beinahe 1.500 Jahre von Claudius Ptolemäus in seinem Werk „Mathematices syntaxeos biblia XIII“ (deswegen auch ptolemäisches Weltbild). Es wurde bald von der christlichen Kirche übernommen – und gegen jeglichen Versuch der Änderung erbittert verteidigt. Nachhaltige Zweifel am geozentrischen Weltbild entstanden erst in der Renaissance, mit Giordano Bruno und Galileo Galilei sowie teilweise Tycho Brahe.

Antonio Santucci, in Pomarance geborener italienischer Astronom und Wissenschaftler, lehrte ab 1599 an der Universität zu Pisa Mathematik. Zugleich diente er sowohl Ferdinand I. von Medici wie auch dessen erstem Sohn Cosimo de Medici als Astronom und Kartograph. Im Jahr 1582 stellte Santucci die Pracht – Armillarsphäre für Kardinal Ferdinand von Medici fertig. Dieser schenkte sie im selben Jahr Philipp II. von Spanien – seit 1593 wird sie im Escorial aufbewahrt.

Das dem geozentrischen Weltbild folgende heliozentrische Weltbild (die Planeten bewegen sich um die Sonne) basiert (zumindest in Europa) auf Arbeiten von Kopernikus und Kepler.

Nikolaus Kopernikus (19. Februar 1473 Thorn – 24. Mai 1543 Frauenburg) veröffentlichte kurz vor seinem Tod „De revolutionibus orbium coelestium“ (Über die Umschwünge der himmlischen Kreise), es gilt als „Musterbeispiel für eine wissenschaftliche Umwälzung“ (Thomas S. Kuhn, Wissenschaftsphilosoph, 1922 – 1996). Darin findet sich u.a. der Satz

„So lenkt die Sonne, gleichsam auf königlichem Thron sitzend, in der Tat die sie umkreisende Familie der Gestirne.„

Der Übergang vom geozentrischen zum heliozentrischen (kopernikanischen) Weltbild wird auch als ‚kopernikanische Wende‘ bezeichnet. Das auf Naturbeobachtungen beruhende und mathematisch exakte Modell kann auch als Ausdruck eines beginnenden säkularen Verständnisses der Welt gesehen werden.

Heute gilt auch das heliozentrische Weltbild als veraltet – ersetzt durch das Relativitätsprinzip, als dessen Begründer letztlich wiederum Galileo Galilei gilt.

Das heliozentrische Weltbild galt lange als ‚antireligiös‘; das geozentrische Weltbild wurde von der katholischen Kirche lange verteidigt. Erst 1757 wurde zumindest ein Bann gegen Werke aufgehoben, die ein heliozentrisches (auch: kopernikanisches) Weltbild vertreten. Und erst am 11. September 1822 entschied die Kongregation der Inquisition, dass die Publikation von Werken, die mit dem damaligen (heliozentrischen) Stand der Astronomie überein stimmten, erlaubt sei. Galileo Galilei wurde von der katholischen Kirche am 31. Oktober 1992 formal rehabilitiert – über 380 Jahre nach seiner Entdeckung, dass die Erde nicht der Mittelpunkt aller Himmelsbewegungen ist.

Eine der vielen leckeren Errungenschaften Frankreichs:

Charolais, Rinder aus der Gegend um Charolles (im Burgund, 20 km entfernt von Digoin und von Cluny) – eine eigene Rasse, benannt nach ihrer Region.

Pier Paolo Pasolini war ein Künstler mit beeindruckender Produktivität.

“Träume sind manchmal schlechte Lehrmeister, Dunya, denn die ganze Wahrheit ist nie nur in einem Traum zu finden. Die ganze Wahrheit findet sich nur in vielen Träumen.”

(’Il fiore delle mille e una notte’, 1973)

Am 2. November 1975, noch vor Uraufführung seines letzten Films ‚Salo oder Die 120 Tage von Sodom‚, wurde Pier Paolo Pasolini (geb. 5. März 1922 in Bologna) in der Nähe von Ostia ermordet aufgefunden.

“Der Tod macht eine fulminante Montage aus unserem Leben, das heißt, er wählt dessen wirklich signifikante … Momente aus und stellt sie in eine Folge. Er macht also aus unserer infiniten, instabilen und unsicheren und also linguistisch nicht beschreibbaren Gegenwart eine klare, stabile und sichere und also linguistisch … beschreibbare Vergangenheit.”

(in: Empirismo eretico, 1967)

“Ich liebe das Leben wild und verzweifelt. Und ich glaube, daß diese Wildheit und diese Verzweiflung mich an mein Ende führen… Ich bin skandalös.”

(Pasolini in seinem letzten Interview, 31.10.1975)

„Er hat es doch so gewollt„, soll der Christdemokrat Andreotti, damals Regierungschef, die Ermordung Pasolinis kommentiert haben.

Warum diese Verachtung?

„In Italien hat kaum jemand Pasolini gemocht, denn er war unbequem für alle Italiener“ (Rossana Rossanda).

Pier Paolo Pasolini, portrait by italian artist Graziano Origa, pen&ink, 1976 – Origafoundation – CC BY-SA 3.0

Pino Pelosi, der damals 17jährige Stricher, war womöglich kein Einzeltäter, darauf deuteten 2014 neue Ermittlungsergebnisse hin. Pelosi selbst sagte inzwischen aus, mindestens sechs weitere Männer seien am Tatort anwesend gewesen. zudem sollen DNA-Spuren vion drei Personen auf Pasolinis Kleidung nachgewiesen worden sein.

Eines seiner Werke, der Roman „Petrolio“ („Erdöl“), ist unvollendet. Er gilt als Schlüsselroman, als Enthüllungsroman. Steht die Ermordung von Rasolini am 2. November 1975 in Zusammenhang mit diesem unvollendeten Roman? Dies wurde immer wieder spekuliert. Immerhin, das 21. Kapitel fehlt bis heute …

2010 sei das fehlende Kapitel 21 des unvollendeten Romans wieder aufgetaucht, behauptete ein Senator. Er habe es selbst in den Händen gehabt, und es habe einen „beunruhigenden Inhalt„, teilt er Roman Herzog mit, der dies in ‚Briefe und Kommentare‘ in der aktuellen ‚Lettre‘ berichtet.

Leider sei seine Quelle nie wieder aufgetaucht. Aber immerhin, aufgrund der Ankündigung seien die Ermittlungen über die Umstände der Ermordung Pasolinis wieder aufgenommen worden – immer wieder waren massive Zweifel an der These des ‚Alleintäters‘ Pelosi aufgekommen.

Herzog erinnert in ‚Lettre‘ anlässlich der Geschichte um das fehlende Kapitel 21 an die Zeit Ende der 1970er Jahre in Italien, an die Zeit des „historischen Kompromisses“ zwischen (Euro-) Kommunisten der PCI und Aldo Moros Christdemokraten, an die Ermordung Moros, an die bleierne Zeit danach.

Aldo Moro. PPP. Zwei Morde. Zwei Tabus.

Der Senator berichtet, ebenso wie Herzog, von bizarren Allianzen. Von einem Pakt zwischen abtrünnigen (von Aldo Moros Linie abweichenden) Christdemokraten um Andreotti und Moskau-treuen (und von Berlinguers Linie abweichenden) Kommunisten.

Pasolini – ebenso wie Aldo Moro ein Opfer von Machenschaften, die einem Zweck dienten, dem Aufrechterhalten des status quo?

Nun also neue Ermittlungen zur Ermordung Pasolinis.

Und das fehlende 21. Kapitel?

(Roman Herzog: ‚Pasolini, der Senator, das Buch‘; in: Lettre International 92, Frühjahr 2011)

.

.