streetart Amsterdam, alle Photos aufgenommen Frühjahr 1987

Der französische Bildhauer Aimé-Jules Dalou wurde am 31. Dezember 1838 in Paris geboren. Er starb am 15. April 1902 in Paris. Beigesetzt wurde Dalou auf dem Cimetière de Montmartre.

Als eines seiner Meisterwerke gilt le paysan / le grand paysan (Der große Bauer; 1897 / 1902). Dieses Meisterwerk des Naturalismus wird im Grand Palais (Musée d’Orsay) in Paris gezeigt.

In Bourges im vom Landschaftsgärtner Paul Marguerita realisierten Jardins des Prés Ficheaux wird ein steinernes Modell gezeigt.

Dalou studierte an der Pariser Kunsthochschule. 1861 stellte er erstmals selbst öffentlich aus. 1871 wurde Jules Dalou, damals Kurator am Musée du Louvre unter Gustave Courbet, beschuldigt an den Aufständen der Pariser Kommune teilgenommen zu haben. Er floh im Juli 1871 nach England, wo er große Bekanntheit erreichte.

Wegen seiner Beteiligung an den Kommune-Aufständen wurde er iun Abwesenheit zu lebenslanger Haftstrafe verurteilt. Erst nach einer Amnestie-Erklärung konnte er 1879 nach Frankreich zurückkehren.

Die letzten 12 Jahre seines Lebens widmete Dalou einem Ziel: ein Monument zu schaffen zu Ehren des Arbeitenden, ein Arbeiterdenkmal. Er arbeitete daran ab 1889. Eine Realisierung erlebte er nicht mehr zu Lebzeiten – das Denkmal wurde nie aufgestellt.

1897 entstand ein erstes Gips-Model Le Grand Paysan, zuerst ausgestellt 1902. Im Jahr seines Todes (1902) ist nur diese Figur des Bauern vollendet.

Der Sänger, Komponist und Autor Michael Callen (1955 – 1993) war in den frühen Jahren der Aids-Krise wesentlich am Entstehen des Aids-Akvismus beteiligt.

Miachel Callen wurde am 11. April 1955 in Rising Sun, Indiana geboren. 1982 erfuhr Michael von seiner Diagnose. Erst kurz zuvor, 1980, hatte er eine Karriere als Pop-Sänger begonnen und u.a. die schwule A-Capella-Band ‚The Flirtations‘ gegründet. 1988 veröffentlichte er das Solo-Album ‚Purple Heart‘.

Michael Callen gilt als einer der ‚Erfinder des safer Sex‚: 1983 veröffentlichte er gemeinsam mit dem New Yorker Arzt Joseph Sonnabend (1933 – 2021) und Richard Berkowitz (portraitiert in dem Dokumentarfilm ‘Sex positive’) eine der ersten HIV-Aufklärungsschriften: “How to Have Sex in an Epidemic“.

Michael war an der Gründung vieler Organisationen und Projekte beteiligt, so ‚People with AIDS Coalition‘, ‚Community Research Initiative‘ oder ‚National Association of People with AIDS‚.

Bezeichnungen wie ‚Aids-Opfer‘ oder ‚Aids-Patient‘ fand er unpassend oder diskriminierend – als Reaktion prägte er die Bezeichnung ‚People with AIDS‚.

Michael Callen galt als ‚Langzeitüberlebender‘. 1990 veröffentlichte er das Buch ‚Surviving AIDS‘.

Michael spielte mit (als ‚Miss HIV‘, Szene unter dem Mikroskop) in dem Film ‚zero patience‘, der am 11. September 1993 Premiere hatte.

Michael Callen starb am 27. Dezember 1993 im Alter von 38 Jahren in Los Angeles.

.

Video: Michael Callen 1993 auf HBO im Interview

.

Michael Callen war einer der vehementen Vertreter der Thesen des Aids-Leugners Peter Duesberg (der u.a. behauptete HIV sei nicht die Ursache von Aids). Callen vertrat eine Position, die von vielen ACT U Aktivisten als moralisierend empfunden wurde (und für die Rosa von Praunheims Aids-Triologie zum Gegenstand von ACT UP Protesten wurde).

„… denke ich, dass wir Schwulen die Diskussion über unsere Lebensstile dringend führen müssen, sie ist lange überfällig und darf auch unter dem Vorwand des aidsbedingten Moralisierens nicht weiterhin vertagt werden. … Über den Zusammenhang zwischen Promiskuität, auf sexuellem Weg übertragenen Krankheiten und Aids aber muss diskutiert werden dürfen, ohne dass Schwulenpolitiker laut aufheulen und einen als Sexualfaschisten diffamieren.“

Michael Callen im Interview mit Udo Schüklenk, magnus 3. Jg. Nr. 7, Juli 1991

[Wie beurteilst du heute die Arbeit von ACT UP?] „Eher enttäuschend. ACT UP schafft zwar öffentliches Bewusstsein dafür, dass Aids als gesellschaftlichens Problem nach wie vor existiert, dennoch halte ich diese Aktionsgruppen mittlerweile für eher misslungene Projekte. Von denen, die ACT UP damals gegründet haben, geschah das in der erklärten Absicht, nicht nur Gelder für eigene Forschungsprojekte zu organisieren, sondern zentral auch Ressourcen für eigene Forschungsansätze zu finden. Seinerzeit ist nahezu alles Geld in Anti-HIV-Forschung verpulvert worden; wir Patienten sind in klinischen Versuchen mit allen möglichen hochtoxischen Substanzen mehr oder weniger vergiftet worden. … Die Legende von der absoluten Tödlichkeit der Aids-Erkrankungen führt dazu, Menschenmaterial für Versuche mit hochgiftigen Substanzen zu rekrutieren.“

.

Ach Michael …

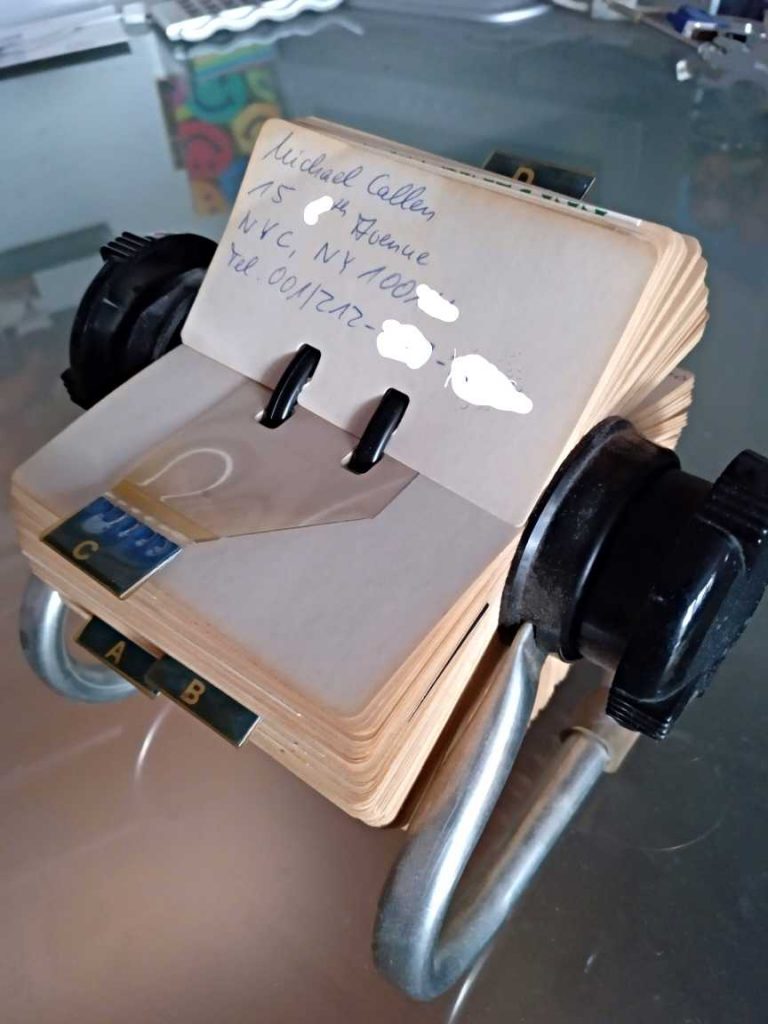

(Michael in meinem Rolodex …)

Das ehemalige Zirkus-Gebäude Schilleroper in Hamburg St. Pauli wurde ursprünglich für den Zirkus Busch erbaut. Die Rotunde gilt in Deutschland als einmalig. Das Gebäude steht seit 2006 komplett leer. Seine Zulunft ist unsicher.

Die Schilleroper wurde in den Jahren 1889 (Baugesuch) bis 1891 für den Circus Busch (heute Circus Busch-Roland) gebaut. 1891 wurde der Stahlskelettbau mit einer Gala-Vorstellung eröffnet.

1899 übernimmt der erfolgreiche Zirkus Busch den Konkurrtenten Renz – und zieht um in dessen Gebäude am Millerntor. 1905 wird das Gebäude zum Schiller-Theater umgebaut. Es eröffnet am 19. April 1905. 1916 geht das Theater in Konkurs, auch aufgrund kriegsbedingter Einnahme-Rückgänge.

In den Folgejahren finden zahlreiche Besitzerwechsel statt. Im April 1931 wird das Gebäude zwangsversteigert. Nach Umbau wird es 1932 neueröffnet als Oper. 1939 wird es behördlich geschlossen. Im 2. Weltkrieg wird das Gebäude als Wartungshalle für Militär-Fahrzeuge, später als Kreigsgefangenenlager genutzt und im Krieg teilweise zerstört.

Ab den 1950er Jahren wird das Gebäude als Hotel genutzt, als „Hotel Schiller-Oper“. Nach erneutem Konkurs erfolgt 1952 eine weitere Zwangsversteigerung. In den 1960er Jahren wird das Gebäude als Wohnhaus für so genannte ‚Gastarbeiter‘ genutzt, im Foyer ein Restaurant eröffnet. Mitte der 1970er Jahre führt ein Brand zu weiteren Zerstörungen.

In dne 1990er Jahren sind in den Abbauten Asylbewerber untergebracht; das Foyer wird wieder asls Restaurant genutzt. Zwischen 2003 und 31. März 2006 wird das Foyer ein letztes Mal genutzt – für den beliebten Club ‚Schilleroper‘.

Seit 2012 steht die Schilleroper unter Denkmalschutz (nachdem dies bereits 1998 angekündigt wurde). Zuvor hatte das Denkmalamt 2007 bereits einem Abriss-Antrag der Eigentümer widersprochen.

Der ‚Denkmalschutz‘ heißt bei der Schilleroper allerdings: das Objekt steht zwar auf der ‚Verzeichnis erkannter Denkmäler‘ der Hansestadt Hamburg (pdf). Es ist allerdings bisher kein eingetragenes Kulturdenkmal. (Welche Gefahren darin liegen können, zeigt 2019 erneut der Abriss des Cityhofs in Hamburg).

Im April 2018 zeigte ein Gutachten, dass das Gebäude zwar Schäden aufweist, akut aber keine Einsturzgefahr besteht. Es sei sanierungsfähig. Allerdings seien umfassende Sanierungsmaßnahmen erforderlich. Zuvor hatte der Eigentümer mit mehreren Gutachten versucht, eine Befreiung von Denkmalschutz-Auflagen zu erreichen.

Der Eigentümer des Gebäudes (eine immobilienforma) ist anonym, die Interessenwahrnehmung erfolgt durch die Schilleroper GmbH. Persönliche Gesprächsversuche scheiterten bisher, die Kommunikation mit der Stadt erfolgt ausschließlich schriftlich.

Die Stadt bereitete Ende 2018 eine Sicherungsverfügung an den Eigentümer (der Neubauten planen soll) vor, um das Gebäude zu erhalten. Diese sollte Anfang 2019 zugestellt werden. Sollte der Eigentümer die angeordneten Reparaturen nicht vornehmen lassen, werde eine Ersatzvornahmen angeordnet – die Stadt werde die Reparaturen selbst veranlassen, auf Kosten des Besitzers.

Eine Intiative sammelte mehrere Tausend Unterschriften für den Erhalt der Schilleroper.

Im Sommer 2021 wurde nach Abriss der Nebengebäude die denkmalgeschützte Stahlkonstruktion freigelegt. Sie soll entlastet und durch eine Stützkonstruktion stabilisiert und gesichert werden.

Denkmalgeschützt an der Schilleroper ist seit 2012 nur die Stahlkonstruktion.

Zu den Maßnahmen hatte der zuständige Bezirk Mitte die Eigentümerin unter Androhung einer Geldstrafe aufgefordert. Aufgrund erheblicher Schäden an einer Wand des Gebäudes bestünde Gefahr im Verzug, so der Bezirk.

Die Arbeiten werden durch einen Sachverständigen begleitet, der vom Denkmalschutz-Amt bestellt wurde.

Ende August verhängte die Stadt Hamburg ein sofortigen Baustopp der Abrissarbeiten an den Nebengebäuden. Grund war eine unsachgemäße Durchführung der Arbeiten. Die Aufstellung eines Stützturms in der Mitte wurde zur Stabilisierung der Stahlkonstruktion angeordnet.

Ende 2023 hat das Stahlskelett immer noch keinen Rostschutz, es steht ungeschützt. Der völlige Verfall droht.

Horst Janssen wurde geboren am 14. November 1929 in Wandsbek bei Hamburg. Er wuchs zusammen mit seiner Mutter, der aus Oldenburg stammenden Damenschneiderin Martha Janssen, bei den Großeltern in Oldenburg auf.

1945 zog Janssen nach Hamburg zu seiner Adoptivmutter, der Schwester seiner 1943 verstorbenen Mutter. Von 1946 bis 1951 studiert er in der Landeskunstschule am Lerchenfeld, seit Beginn als Meisterschüler von Alfred Mahlau. In seiner Klasse u.a. auch Vicco von Bülow (aka Loriot) und der Grafiker Herbert Grunwaldt (1928 – 2014).

Am 14. November 1992 erhielt Janssen die Ehrenbürgerwürde der Stadt Oldenburg.

Jannsen gilt als einer der herausragenden Zeichner und Grafiker des 20. Jahrhunderts.

Am 13. November 2000 wurde in Oldenburg nahe dem Pferdemarkt das Horst Janssen Museum eröffnet.

1819 veröffentlichten die Gebrüder Grimm das Märchen ‚Die Bremer Stadtmusikanten‘.

In der Erstauflage 1812 (bzw. 1815 zweiter Band) der Grimm’schen Märchen war ‚Die Bremer Stadtmusikanten‘ nicht nicht enthalten. Es wurde als 27. Märchen in die Zweitauflage aufgenommen, herausgegeben (Vorwort-Datierung) am 3. Juli 1819.

Die Geschichte ist schnell zusammengefasst: vier Tiere laufen fort, Hahn, Katze, Hund und Esel. Ihre Besitzer glauben sie taugten – abgearbeitet wie sie sind – nichts mehr, seien zu alt. Nun sollen sie getöten werden. Der Esel hat die Idee, es in Bremen als Stadtmusikanten zu versuchen. Und die anderen drei willigen ein – denn ‚etwas Besseres als den Tod finden wir allemal‘ („etwas Besseres als den Tod findest du überall“). Der Hahn, zögernd, doch vom Kochtopf bedroht, wird überzeugt mit den Worten

„Zieh lieber mit uns fort, wir gehen nach Bremen, etwas Besseres als den Tod findest du überall; du hast eine gute Stimme, und wenn wir zusammen musizieren, so muss es eine Art haben.“

Die Geschichte findet – es ist ein Märchen – ihr Happy End: Auf dem Weg entdecken die Vier ein altes Räuberhaus. Das sie kurzerhand gemeinsam übernehmen, erfolgreich verteidigen und dort bleiben.

Eine Fabel über tierische Hausbesetzer des 18. Jahrhunderts sozusagen, Autonomie oder die erste bekannte Alten-WG …

Das Märchen über die Bremer Stadtmusikanten reizt immer wieder zu Neu- Interpretationen – so 1957 als Wandmosaik im Hauptbahnhof Bremen oder 2019 als Installation von Maarten Vaanden Eynde vor der Kunsthalle Bremen.

Die Skulptur Vier Pferde wurde 1970 auf dem Pferdemarkt in Oldenburg aufgestellt. Geschaffen vom Bildhauer und Maler Heinrich Schwarz, soll sie einen der zentralen Plätze der Stadt symbolisieren. Und erzählt nebenbei eine Geschichte über fehlende Bürgerbeteiligung …

Vier stilisierte Pferde aus Beton – eine Skulptur versinnbildlicht seit 1970 den Namen eines der zentralen Plätze in Oldenburg – der Pferdemarkt.

‚Vier Pferde‘ – eine Großplastik aus Beton mit beeindruckenden Maßen: 4,50 Meter hoch, und jeweils 4 Meter breit und tief, bestehend aus in einander gesteckten ‚Beton-Scheiben‘.

Im April 1970 wurde die Plastik errichtet. Und sie sorgte für heftige Diskussionen und Proteste. So manchem wäre eine ’naturalistischere‘ Darstellung lieber gewesen …

Hinzu kam die ein wenig problematische Geschichte der Skulptur. Sie wurde ohne jegliche Beteiligung der Bürger errichtet. Mit der Stadtverwaltung in Person des Oberstadtdirektors Heinz Rathert sowie Stadtbaurat Horst Neidhardt fanden ab 1968 zwei Jahre dauernde Gespräche statt. Die Oldenburger Bevölkerung jedoch wurde erst im Frühjahr 1970 unterrichtet – besser, de facto vor vollendete Tatsachen gestellt. Am 25. April 1970 stimmte der Rat der Errichtung der Skulptur trotz lebhafter Proteste zu.

Ein weiterer Grund für das Staunen vieler Bürger: die Skulptur war ein Geschenk – genau derjenigen Baufirmen (Hecker und Stefen), die zuvor an der Umgestaltung des zentralen Platzes Pferdemarkt mit Großaufträgen beteiligt waren.

Am nördlichen Rand der Innenstadt von Oldenburg befindet sich seit dem 17. Jahrhundert ein Platz, der auf ein Weidegelände zurück geht: der Pferdemarkt. Schon seit dem Mittelalter soll auf diesem Weidegelände vor dem Heiliggeisttor mit Pferden gehandelt worden sein.

1682 wird er erstmals urkundlich als ‚Marktplatz von Oldenburg‚ erwähnt. Vom 19. Jahrhundert bis Ende der NS-Diktatur wurde der Pferdemarkt als Exerzierplatz genutzt. Später wurde hier zeitweilig der Kramermarkt veranstaltet (seit 1962 auf der Fläche vor der Weser – Ems – Halle).

Seit den 1960er Jahren (Umbau 1963 – 1967) ist der Pferdemarkt im wesentlichen – ein dem Verkehr gewidmeter Platz. Ein Kreisel von Verteiler-Straßen des Straßenverkehrs, ohne echte Funktion als Platz. Auf einen (westlichen) Teil der Fläche findet weiterhin ein Wochenmarkt statt (ansonsten Parkplatz). Den Südrand des Pferdemarkts schneidet zudem die 1967 in Betrieb genommene Hochbrücke der zentralen Bahnstrecke Oldenburg – Leer bzw. Oldenburg – Wilhemshaven (bis 1966 blieben hier die Schranken lange, sehr lange geschlossen).

Der Pferdemarkt ist somit indirekt auch Symbol einer ‚Großstadt über Nacht‘ – einer Stadt, die in den 1960er Jahren neue Aufgaben und Dimensionen bekam, und sich wandelte. Und dem (Straßen-) Verkehr mehr Raum gab …

Und der Pferdemarkt Oldenburg ist immer wieder auch Ort politischer Debatten, Aktionen und Demonstrationen – wie zu Zeiten der Corona- Epidemie (siehe Foto unten), oder 2023 bei Klimaprotesten (am Freitag 9. Juni 2023 riefen Klimaaktivisten von Fridays for Future zu einer dreistündigen ‚Performance für die Verkehrswende‘ auf und wollten die innere Spur blockieren um auf ihre Forderungen aufmerksam zu machen).

Nahe dem Pferdemarkt in nördlicher Richtung befindet sich der Gertrudenfriedhof, auf dem sich u.a. das Grab von Horst Janssen befindet, etwas südlich des Platzes das Horst-Janssen-Museum.

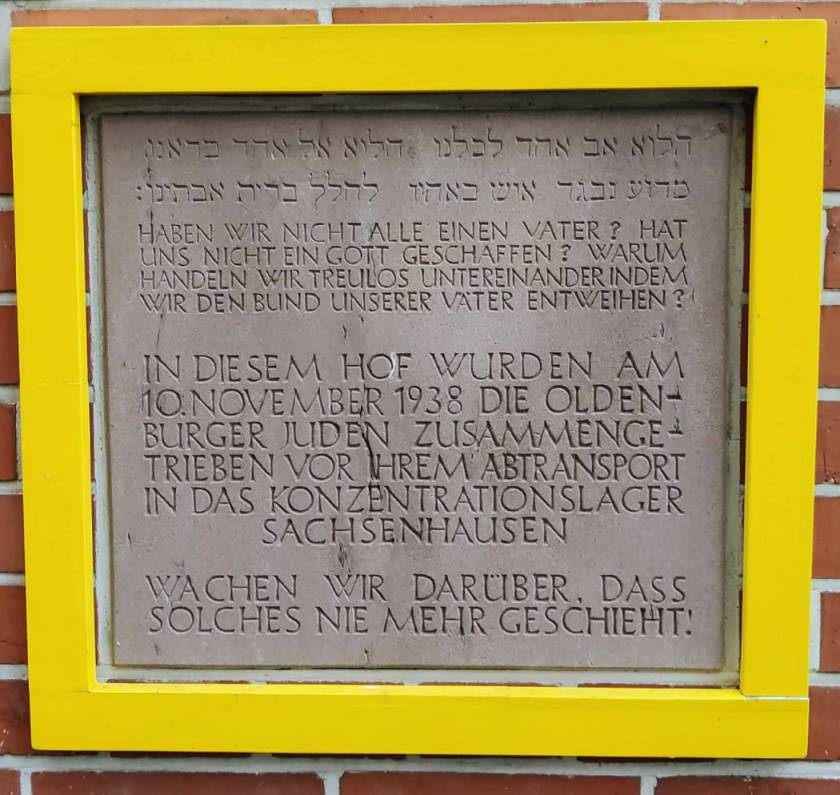

In der Reichspogromnacht 9. auf 10. November 1938 wurde die Synagoge von Oldenburg sowie die kleine jüdische Schule zerstört. Alle Oldenburger Juden wurden verhaftet.

Sie wurden in der Polizeikaserne am Pferdemarkt interniert, die als Hauptsammelstelle diente. Frauen und Kinder wurden am nächsten Morgen wieder freigelassen. Die Männer wurden gezwungen durch die Stadt an der zerstörten Synagoge vorbei zum Gerichtsgefängnis zu gehen. Sie wurden in das KZ Sachsenhausen deportiert.

Das Gebäude wird heute als Landesbibliothek Oldenburg genutzt. Am Hof- Durchgang erinnert eine Gedenktafel an die Deportation Oldenburger Juden:

Der Bildhauer und Maler Heinrich Schwarz wurde am 19. Dezember 1903 in Berlin geboren. 1922 nahm er das Kunst-Studium an der Staatlichen Kunstschule Berlin auf, wechselte allerdings 1923 zum Jura-Studium nach Jena. Bereits 1948 wurde er aus gesundheitlichen Gründen (Tuberkulose) in den Ruhestand versetzt – und konnte sich ganz der Kunst widmen.

In den Jahren 1966 bis 1972 war Schwarz Vorsitzender des Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler BBK Nodwestdeutschland.

Heinrich Schwarz starb am 9. November 1977 in Oldenburg. Nach Heinrich Schwarz wurde in Ganderkesee- Steinkimmen eine Straße benannt.