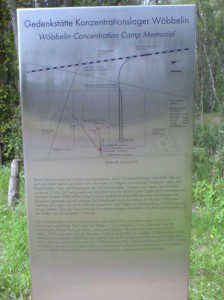

Das Gedenken an die früheren KZ und Strafgefangenenlager im Emsland, die so genannten Emslandlager, ist bisher eher karg. Besonders der (in einzelnen Emslandlagern zeitweise sehr zahlreichen) homosexuellen NS-Opfer wird bisher kaum gedacht. Die neu zu konzipierende Dauerausstellung der zukünftigen ‘Gedenkstätte Esterwegen’ bietet die Chance, dies zu ändern.

Anfang August hatte ich einige der Emslandlager (der KZs und späteren Strafgefangenenlager im Emsland) besucht (Esterwegen, Börgermoor und Neusustrum). Und war unangenehm überrascht, sowohl was allgemein die Art des Gedenkens in der Region und an den Orten der früheren Lager angeht, als auch in welcher Form den homosexuellen NS-Opfern in den Lagern gedacht (bzw. nicht gedacht) wird.

Am Ort des ehemaligen KZ und Strafgefangenenlagers Esterwegen befindet sich inzwischen eine Gedenkstätte im Aufbau. Getragen wird sie von der vom Landkreis Emsland eingerichteten ‘Stiftung Gedenkstätte Esterwegen’. In der zukünftigen Gedenkstätte soll eine neu zu konzipierende Ausstellung über die Emslandlager informieren. Diese Ausstellung wird von der Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Dokumentations- und Informationszentrum Emslandlager (getragen vom privaten Verein “Aktionskomitee für ein DIZ Emslandlager e.V.”) konzipiert.

Dem Leiter des Dokumentations- und Informationszentrums DIZ Emslandlager habe ich am 14.8.2008 über meine Eindrücke geschrieben und das weitgehende Fehlen eines Gedenkens der homosexuellen Opfer moniert:

“Ich habe nach der Gedenkstätte Esterwegen noch das ehem. Lager Neusustrum sowie schon vorher das ehem. Lager Börgermoor besucht. Und war erschrocken über die Art, wie derzeit gedacht wird. Wie schwer die Gedenkorte zu finden sind, wie ‘mickrig’ diese sind – und wie verfälschend, einseitig beleuchtend ich die Texte teilweise empfinde.

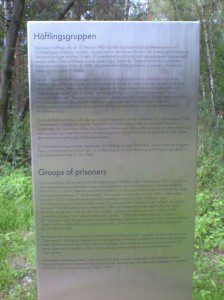

Besonders betroffen hat mich gemacht, dass der homosexuellen Opfer meiner Ansicht nach kaum entsprechend würdig gedacht wird.

“an keinem Ort im Deutschen Reich [waren] mehr Homosexuelle in Haft … als in den Emslandlagern*”, schreibt Hoffschild 1999. Doch – an diesem für die Verfolgung der Homosexuellen in der NS-Diktatur so bedeutenden Ort findet ein angemessenes Gedenken an diesen Sachverhalt bisher nicht statt.

Mir ist bewusst, dass Homosexuelle nur eine Opfergruppe unter vielen waren, und auch nicht die zahlenmäßig stärkste. Aber für die Verfolgung Homosexueller im Nationalsozialismus scheinen die Emslandlager von ausgesprochen besonderer Bedeutung – wie ja auch aus zahlreichen Zeitzeugen-Berichten hervor geht (Links in meinem Neusustrum-Blogpost, s.u.).

Ich würde mich freuen, wenn die Neu-Konzeption der Gedenkstätte Esterwegen und der für dort vorgesehenen Ausstellung die Möglichkeit bieten würde, auch klarer auf die besondere Bedeutung einzugehen, die die Emsland-Lager bei der Verfolgung der Homosexuellen in der NS-Zeit haben.”

Kurt Buck, Leiter des Dokumentations- und Informationszentrums Emslandlager, hat am 27.8.2008 geantwortet:

“Vielen Dank für Ihr Schreiben vom 14. August und für die zahlreichen Hinweise, die ich durch Ihre Verweise auf Links erhalten habe. … Ich stimme Ihnen völlig zu, dass Homosexuelle als Verfolgte und Inhaftierte in den Emslandlagern bisher kaum und in jedem Fall unzureichend in Darstellungen über die Emslandlager und auch in unserer 1993 fertig gestellten Ausstellung eine Erwähnung finden.”

Er erläutert auch, dass dies zeitweise anders war und wie es zu dieser jetzigen Unter-Repräsentation kam:

“Wir hatten ab 1993 im Aufgang zwischen unseren beiden Ausstellungsräumen einzelne ehem. Häftlinge, die exemplarisch für sechs Verfolgtengruppen standen, mit Foto und Kurzbiographie auf Stofffahnen dargestellt, darunter auch Paul Gerhard Vogel, der uns vor vielen Jahren für mehrere Tage besucht hatte. Einige Jahre später ergaben Recherchen, dass Gerhard Vogel u.a. wegen “sexueller Handlungen mit Kindern” verurteilt worden war, und wir haben uns dann entschlossen, die Fahne abzunehmen und ihn nicht beispielhaft für die Verfolgtengruppe der Homosexuellen darzustellen.”

Buck berichtet über konkrete weitere Anläufe, der Opfergruppe der Homosexuellen zu gedenken:

“Vor einigen Jahren hatte ich Besuche und mehrere Gespräche mit Mitgliedern der schwul-lesbischen Studentengruppe an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, die initiativ werden wollte, um einzelne Biographien von Homosexuellen der Emslandlager aufzuarbeiten, uns zur Verfügung zu stellen und beispielhaft eine Person auf einer Fahne im Treffenaufgang vorzustellen. Möglicherweise durch Wechsel in der Gruppe (Studienabschluss?) kam es dann aber nie zu einem Ergebnis.”

Buck sieht auch weiterhin Möglichkeiten beim DIZ, deren Umsetzung derzeit jedoch an der sehr engen Mittel-Situation des Dokumentations- und Informationszentrums Emslandlager (zur Erinnerung: getragen von einem kleinen privaten Verein) scheitern:

“Denkbar wäre es durchaus, aufgrund vorliegender Arbeiten einzelne Biographien zu erarbeiten, aber auch das können wir personell aufgrund des “Tagesgeschäfts” nicht leisten. Ein grundsätzliche Problem für unsere Einrichtung ist es, dass wir mit nur zwei festen hauptamtlichen Mitarbeitern (Leitung und Verwaltung) keine eigenständige Forschung zu Einzelthemen der Lagergeschichte betreiben können und in der Darstellung der Geschichte auf anderswo stattfindende Forschungsarbeiten angewiesen sind.”

Eine gewisse Hoffnung besteht allerdings – denn die Gedenkstätte Esterwegen wird neu konzipiert:

“Ich gehe davon aus (und anders kann es eigentlich nicht sein), dass für eine neue Ausstellung in der Gedenkstätte Esterwegen, die unter Trägerschaft der vom Landkreis Emsland eingerichteten Gedenkstätte Stiftung Esterwegen und in Zusammenarbeit mit uns konzipiert werden soll, Recherchen zu allen in den Emslandlagern inhaftierten Opfergruppen stattfinden und diese Gruppen auch anders als bisher eine breitere Erwähnung/Darstellung finden müssen. Durch mehrere Arbeiten, die Sie auch erwähnen, gibt es hierfür einige Grundlagen. Bisher haben allerdings noch keine Diskussionen über eine Ausstellungskonzeption stattgefunden.”

Herrn Buck sei auch an dieser Stelle nochmals gedankt für seine sehr informative, ausgewogene und wertfreie Führung durch die Gedenkstätte sowie die Offenheit, auch bisher unterrepräsentierten Opfergruppen zukünftig größeren Raum zu gewähren. Es bleibt zu hoffen, dass die Stiftung bei der Konzeption der neuen Ausstellung zu einer über die bisherigen, eher beklemmenden Formen des Gedenkens in der Region hinausreichenden Form des Gedenkens kommt – und auch homosexuelle NS-Opfer würdig in dieses Gedenken und in die neuen Dauerausstellung mit einbezieht.

.

Emslandlager

Als Emslandlager wird eine Gruppe von Strafgefangenen-, Konzentrations- sowie Keriegsgefangenenlagern im Emsland sowie der angrenzenden Grafschaft Bentheim bezeichnet:

Zentral verwaltet wurden die Enslandlager von Papenburg aus.

.