Philippe Petain (Henri Philippe Benoni Omer Joseph Pétain) wurde am 24. April 1856 im Artois geboren. Der Soldat und Politiker wurde zum Symbol für die Kollaboration von Teilen Frankreichs mit Nazi-Deutschland. Er starb am 23. Juli 1951.

Den Krieg von 1870 erlebt Pétain als Fünfzehnjähriger – und ist beeindruckt. Mit 20 meldet er sich bei der zur Aufnahmeprüfung an der Kriegsakademie von St. Cyr und wird aufgenommen. 1922 macht er hier den Abschluss. Schon früh wird der spätere Marschall Ferdinand Foch auf Pétain aufmerksam, u.a. aufgrund seiner an der Akademie aufgestellten Theorien.

Philippe Petain ist vor dem 1. Weltkrieg ein Offizier, der sich nicht oder wenig für Politik interessiert. Auch in der Dreyfus-Affäre positioniert er sich nicht.

Pétains Karriere – er ist inzwischen 58 Jahre alt – steht bei Beginn des 1. Weltkriegs vor ihrem Ende. Doch in Schlachten wie an der Marne ist Pétain als Brigadegeneral sehr erfolgreich – auch weil er bald die Notwendigkeit erkennt, militärisch anders als zuvor geplant und bewährt vorzugehen.

Im Februar 1916 wird Pétain für den Frontabschnitt Verdun zum Oberbefehlshaber ernannt. Pétain spricht sich gegen eine ‚Offensive um jeden Preis‘ aus, verändert die Art der französischen Kriegsführung („es geht nicht darum Land, sondern die Schlacht zu gewinnen„, sog. ‚Direktive Nr. 4‘). Eine seiner ersten Aufgaben als Oberbefehlshaber: eine Meuterei einer großen Anzahl von Soldaten (ein Drittel der französischen Armee) niederschlagen. Mit Mühe setzt er sich durch.

Bei Kriegsende will Pétain (im Gegensatz zur Regierung sowie zu Marschall Foch, mit dem sich die Spannungen seit Monaten verschärft haben) keinen Waffenstillstand. Er strebt einen vernichtenden Gegenangriff auf deutsches Gebiet an – einen vernichtenden Sieg gegen Deutschland. Doch er kann sich nicht durchsetzen, aus politischen Erwägungen (auch vor dem Hintergrund des Kriegseintritts der USA).

Philippe Petain wird am 8. Dezember 1918 im Alter von 62 Jahren in Metz zum Marschall ernannt, der höchsten französischen militärischen Auszeichnung. Und dennoch, Pétain fühlt sich angesichts des Waffenstillstands um den in seinen Augen möglichen vernichtenden Sieg gegen Deutschland geprellt.

1925, inzwischen 70 Jahre alt, macht Pétain einen jungen Absolventen der Militärschule zu seinem Adjutanten: Charles de Gaulle. Pétain leitet eine massive Militäraktion gegen den Berber-Aufstand in Marokko – den er schon nach einem Jahr erfolgreich beendet. Immer mehr wird Pétain zu einer bedeutenden Figur auf der politischen Bühne. 1929 wird er Mitglied der Academie Francaise – als Nachfolger von Foch.

Am 6. Februar 1934, nach massiven Demonstrationen der politisch extremen Rechten, ernennt der dem zurückgetretenen Daladier folgende neue Premierminister Gaston Doumergue Pétain zum Kriegs-Minister. Pétain wird damit vom Militär zu einem der führenden Politiker Frankreichs. Er findet deutliche Worte: „Frankreich hat den Krieg gewonnen und ist nun dabei, den Frieden zu verlieren“ – Pétain spricht sich immer deutlicher gegen das demokratische System und für autoritäre Strukturen aus, interessiert sich für eine antiparlamentarische Bewegung (‚le redressement francais‚). Bereits früh warnt er vor der Aufrüstung Nazi-Deutschlands. Ende 1934 beim Sturz der Regierung Doumergue tritt Pétain als Kriegsminister ab.

Im März 1939, im Alter von 82 Jahren, wird Pétain französischer Botschafter im franquistischen Spanien. Am 3. September 1939, nach der Kriegserklärung Frankreichs an Deutschland, lehnt Pétain ein Angebot Daladiers ab, in die französische Regierung einzutreten.

Nach dem deutschen Angriff auf Frankreich wird Pétain am 18. Mai 1940 von Ministerpräsident Reynaud (der auf den am 20. März 1940 zurückgetretenen Daladier gefolgt war) zum Vize-Ministerpräsident ernannt. Sofort versucht er entgegen den Erwartungen Reynauds (sowie Churchills), den Krieg zu beenden, durch einen Waffenstillstand mit Deutschland („Wir können nicht schon wieder völlig ausbluten„, 13.6.1940).

Die französische Regierung unter Premierminister Reynaud flieht vor den heranrückenden deutschen Truppen nach Bordeaux. Paul Reynaud selbst überträgt Pétain am 16. Juni 1940 die Regierungsverantwortung, beauftragt ihn mit der Bildung einer Regierung. Einzig Charles de Gaulle, nach London geflohen, ruft von dort zum Widerstand auf.

Noch am selben Tag sondiert Pétain bei der deutschen Regierung mögliche Bedingungen für einen Waffenstillstand. Am 22. Juni 1940 unterzeichnet Pètain im Wald von Compiegne das Waffenstillstandsabkommen mit NS-Deutschland.Die Unterzeichnung erfolgt in exakt dem Waggon, in dem 1918 Deutschland die Kapitulation erklärte.

Frankreich wird in der Folge geteilt – in eine von den Nazis besetzte Zone, und in eine mit NS-Deutschland kooperierende Zone, Frankreich ist geteilt durch eine Demarkationslinie. (Die Verwaltungskompetenz des Vichy-Regimes erstreckt sich formal auf gesamt Frankreich, sie ist im von NS-Truppen besetzten Teil jedoch stark abhängig von deren Zustimmung)

Die französische Regierung verlegt ihren Sitz am 29. Juni 1940 in das Heilbad Vichy, eine Kleinstadt im Département Allier. Vichy wird gewählt, weil die Kleinstadt über ausreichedn Hotel-Plätze verfügt, ein modernes telefonsystem vorhanden ist – und die Demarkationslinie nahe.

Die französische Verfassung wird geändert (angekündigt von Laval am 4. Juli 1940). Das Parlament stimmt mit 570 zu 80 Stimmen für eine Übertragung von umfassenden Machtbefugnissen auf Philippe Petain. Pétain überschreitet diese weitreichenden Befugnisse noch, reißt Legislative, Exekutive und Judikative an sich. Er wird mit 84 Jahren zum Diktator.

Pétain will eine „nationale Revolution“ mit, im Kern, einer Ablehnung der französischen Revolution und ihrer Folgen, der Verachtung des Parlamentarismus. Die Nationalversammlung beauftragt Pétain am 10. Juli 1940 eine neue Verfassung erstellen zu lassen. Es entsteht der ‚État français‘. Die Werte der Republik (Freiheit – Gleichheit – Brüderlichkeit) werden ersetzt durch die zentrale Idee des Vichy-Regimes: das „rassemblement“ – das nationale Zusammenstehen für traditionelle Werte Familie, Vaterland, Arbeit und Kirche. Pétain errichtet darauf ein de facto faschistisches Regime – nationalistisch, autoritär, antirepublikanisch, mit Führerkult. Im August 1940 betont Pétain, er sei Führer einer Revolution, die sich einreihen werde in die anderen Revolutionen, jene in Italien (Faschismus) und jene in Deutschland (Nationalsozialismus).

Der britische Historiker Tony Judt kommentiert (in ‚Das vergessene 20. Jahrhundert‚):

„Drei Monate nach der schlimmsten Niederlage in der französischen Geschichte waren die unmittelbar Verantwortlichen komfortabel in einem Regime etabliert, das durch ihr Versagen an die Macht gekommen war. […] Solche Männer mochten die Niederlage nicht erwartet haben, aber sie arrangierten sich umso eher mit ihr, als nicht die Deutschen ihr Hauptfeind waren.„

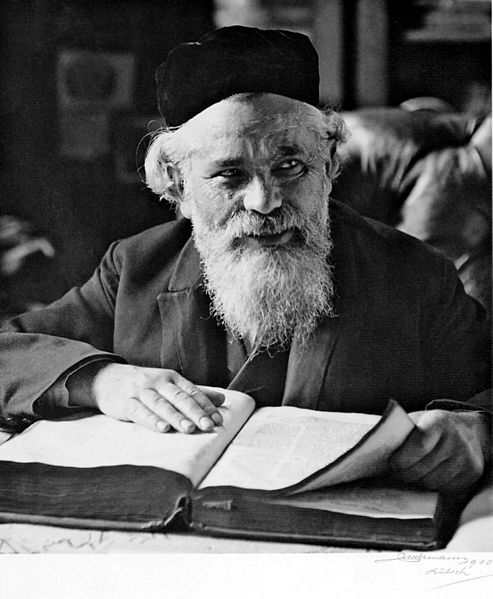

Philippe Petain und Hitler – der ‚Handschlag von Montoire‘ 1940

Pètains Frankreich wird umfassend geprägt nicht nur vom alternden Marschall. Ideologischer Kopf ist mehr und mehr Pierre Laval, der ausgeprägt die Zusammenarbeit mit Nazi-Deutschland befürwortet. Zunehmend umgibt sich Pétain zudem mit Politiker, die Kreisen um Charles Maurass entstammen. Der Schriftsteller Maurass prägte die nationalistische, die Demokratie bekämpfende und antisemitische ‚Action Française‚ – nun gewinnt seine Ideologie zunehmend Einfluss in Vichy-Frankreich.

Vier Monate nach der Niederlage der französischen Streitkräfte kommt es zu einer denkwürdigen Begegnung: im kleinen Ort Montoire (im Département Loir-et-Cher) treffen Laval, Pétain und Hitler aufeinander:

de:Pétain schüttelt die Hand mit de:Hitler – Bundesarchiv, Bild 183-J28036 | Foto: Jäger, Oktober 1944 – CC BY-SA 3.0 de

Bereits zuvor hatte Petian sich klar positioniert. In seiner Rede vom 11. Oktober 1940 hatte er die Überlegenheit des Siegers akzeptiert und erklärt, er „rechercher la collaboration dans tous les domaines“ (die Zusammenarbeit / Kollaboration auf allen Gebieten anzustreben).

Doch das Treffen von Montoire stellt einen markanten Wendepunkt in der französischen Politik dar: händeschüttelnd beschließen Philippe Petain und Adolf Hitler eine Zusammenarbeit. Am 30. Oktober erklärte Pétain per Radio, dass er ab sofort den Pfad der Kollaboration einschlagen werde (laut ‚Le Monde hors-série: 1940, la débâcle et l’espoir‘, Mai/Juni 2010). „Ich bin für eine Zusammenarbeit.“ Und „cette collaboration doit etre sincère“ (diese Kollaboation muss eine ernsthafte sein).

Schon bald nach Pétains Machtantritt folgen erste anti-jüdische Maßnahmen der Pétain-Regierung (die erste bereits am 22. Juli 1940). Am 3. Oktober unterzeichnet Pétain das erste ‚Juden-Statut‘. Die bald dazu führen, dass nicht-französische Juden im Mutterland wie in den damaligen französischen Kolonien an die Nazis und damit der Vernichtung in den KZs ausgeliefert wurden (Sammellager Drancy). Französische Juden werden in der Vichy-Zone unterdrückt, aber nicht ausgeliefert.

Am 13. Dezember 1940 entlässt Pétain seinen stellvertretenden Ministerpräsidenten und Außenminister Pierre Laval (der die Verhandlungen mit den Deutschen betrieben hatte) – nicht aus Abneigung gegen eine Kollaboration, sondern weil Pétain das Gefühl hat, zu sehr im Schatten Lavals zu stehen. Zentrale Idee der Politik Pétains ist, den Deutschen klar machen, dass Frankreich im „neuen System Europas“ der Nazis nützlicher sein könnte, wenn es ein klein wenig mehr Freiheit erhalte – eine Strategie, die nie aufging.

Am 18. April 1942 holt Pétain jedoch Pierre Laval zurück an die Macht – der bald die Oberhand gewinnt. Laval wird Regierungschef, intensiviert die Zusammenarbeit mit Nazi-Deutschland und vereinbart administrative ‚Lösungen‘ mit den Nazis zur ‚Umsetzung der Endlösung der Judenfrage‘. Laval und der SS-Führer Carl Oberg vereinbaren bei einem Treffen hierzu eine „Sprachregelung“ – aus der deutlich hervorgeht, dass Laval (und wohl auch Pétain) wussten, was mit den an Nazi-Deutschland ausgelieferten Juden geschah.

Mit einer Verordnung Pétains vom 6. August 1942 (Gesetz Nr. 744) wird die Strafbarkeit homosexueller Handlungen erstmals seit der französischen Revolution wieder eingeführt.

Mehr und mehr Franzosen engagieren sich inzwischen in der Résistance. Pétain ordnet ihre Überwachung und Bekämpfung an. In Vichy wird Pétain immer noch von der Bevölkerung als ‚Retter Frankreichs‘ gefeiert – auch wenn er de facto in den letzten Monaten des Vichy-Regimes politisch kaum noch eine Rolle spielt. Auch nach dem Charles de Gaulle sich selbst längst als legitime Regierungschef Frankreichs bezeichnet, sieht sich Pétain ebenfalls als Chef Frankreichs. Eine von Pétain vorgeschlagene Begegnung lehnt de Gaulle ab.

Philippe Petains Zeit als Präsident nähert sich dem Ende. Während des Rückzugs der Nazis aus Frankreich bringen sie Pétain über Belfort nach Sigmaringen – wo er, gemeinsam mit Laval, 8 Monate bleibt.

Er soll vom Schloss des Fürsten von Hohenzollern aus (das am 30. August 1944 von den Nazis beschlagnahmt wurde) eine neue Regierung mit einem ‚Schatten-Kabinett‘ unter Fernand de Brinon bilden – der ‚Etat francais‚, das Vichy-Regime wird endgültig zur Farce. Sigmaringen, kurzzeitig für extraterritorial erklärt, wird am 8. September 1944, zumindest formal, für gut sieben Monate bis zum 21. April 1945 ‚Hauptstadt des besetzten Frankreich‘ und Sitz des flüchtenden französischen Kollaborations-Regimes. Jacques Doriot, am 22. Febraur 1945 ermordeter Parteivorsitzender der französischen Faschisten PPF, weilt unterdessen, schmollend dass nicht er Regierungschef wurde, auf der Insel Mainau.

Am 21. April 1945 stehen französische Truppen nur noch 45 km vor Sigmaringen (dem ‚chateau de la trahison‚, Schloß des Verrats). Der Sigmaringer Puppen-Hofstaat flüchtet. Am 22. April treffen Truppen des freien Frankreichs in Sigmaringen ein.

Am 23. April 1945 reist Pétain mit Genehmigung der NS-Behörden in die Schweiz. Schließlich stellt er sich (noch vor der Kapitulation der Wehrmacht am 7. Mai 1945 in Reims) am 25. April 1945 an der französisch-schweizerischen Grenze den französischen Behörden.

Vor einem Kriegsgericht beginnt am 23. Juli 1945 im Justizpalast in Paris der Prozess gegen Pétain. Er betrachtet sich weiter als Retter Frankreichs. Am 14. August 1945 wird Philippe Pétain für schuldig der Kollaboration mit dem Feind und des Hochverrats befunden und zum Tod verurteilt. Die bürgerlichen Ehrenrechte werden ihm aberkannt. Pétain legt am Ende des Verfahrens die Marschallsuniform ab.

Sein indirekter Nachfolger Charles de Gaulle wandelt die Todesstrafe auf Wunsch des Gerichts in lebenslange Haft und Verbannung um. Immer noch betrachtet Philippe Petain de Gaulle als seinen Sohn – der mit ihm gebrochen hat.

Am 23. Juli 1951 stirbt Philippe Pétain im Alter von 95 Jahren. Er wird auf der Ile d’Yeu beigesetzt – in seiner Uniform als Marschall Frankreichs.

.

Die französische Regierung vereinfachte auf Drängen von Historikern mit Dekret veröffentlicht am 27.12.2015 ab 4. Januar 2016 den Zugang zu Archiven des Außen-, Innen- und Justizministeriums aus der Zeit des Vichy-Regimes sowie der nachfolgenden ‚Épuration‚.

.

Die Entwicklung vom ‚Ur-Vater‘ des französischen Faschismus Charles Maurass bis zur Kollaborations-Regierung unter Philippe Petain zeichnet der zweite Teil dieses Artikels recht übersichtlich nach: Französischer Faschismus – Die Republik widersteht

.