Die Entstehung von ACT UP – die politischen Aids-Aktionsgruppen ACT UP gab es ab 1988 auch in Deutschland. Was führte zu ihrem Entstehen? Warum ACT UP?

Teil 1 von Ullis persönlichen ACT UP Erinnerungen.

„ACT UP – Fight back – Fight Aids!“

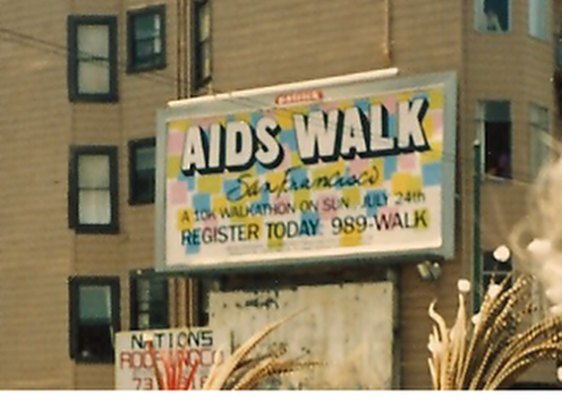

Dies war das zentrale Motto von ACT UP, der Aids Coalition to Unleash Power (Aids-Koalition, um Energie freizusetzen) [1]. ACT UP entstand zuerst 1987 in New York, die erste ACT UP Gruppe in (West-) Deutschland wurde 1988 im Sommer 1989 [6] in Berlin gegründet. In welchem Umfeld?

Pogromstimmung

Die Entstehung von ACT UP fand in einer Zeit statt, in der es um die grundlegenden Weichenstellungen der (west-) deutschen Aids-Politik ging, um den Streit zwischen (vereinfacht) Old-School-Public Health mit Repression und Verfolgung einerseits und New Public Health mit Aufklärung und Information andererseits. In einer Situation die geprägt war von Diskussionen über Meldepflicht, einem Bayrischen Maßnahmenkatalog (1987) [3], apokalyptischen Visionen und Horror-Szenarien mit riesigen Infektionszahlen binnen Kürze, Hardliner-Parolen à la ‚Absonderung‘, Drohung der „Zerschlagung der schwulen Infrastruktur“, Hetze und (Angst vor) Pogromstimmung.

Peter Gauweiler, deutscher Politiker (CSU). Hier am 5. April 1987 in München-Fürstenried –

Sterbt doch aus …

Die damalige Stimmung, die Ängste, die Gefühle von Bedrohung sind heute, auch für heutige HIV-Positive, oft nicht (mehr) nachzuvollziehen. Ein Beispiel mag diese Stimmung vielleicht verdeutlichen:

Ende der 1980er Jahre nahm die Zahl der HIV-Infizierten deutlich zu, die Zahl der Menschen stieg, die an den Folgen von Aids starben. Auch in meinem Freundes- und Bekanntenkreis waren viele mit HIV infiziert, erkrankten. Die Zahl der Trauerkarten in unserem Briefkasten stieg stetig, ich begann nicht mehr zu jeder Trauerfeier, zu jeder Beisetzung zu gehen – es war mir im wahrsten (emotionalen) Sinn zu viel, nicht mehr auszuhalten.

Medikamente gab es lange Zeit keine gegen HIV. Erst im März 1987 wurde AZT in den USA als erstes Medikament zugelassen, und es war lange Zeit wegen seiner (aufgrund zu hoher Dosierung besonders stark ausgeprägten) Nebenwirkungen gefürchtet [2] – so sehr, dass viele den Eindruck hatten ihre Aids-kranken Freunde und Lover stürben nicht an Aids sondern an AZT.

Angesichts dieses großen Sterbens war die Sehnsucht groß nach wirksamen und halbwegs (v)erträglichen Medikamenten.

In dieser Situation befasste sich auch der Münchner Virologe (und Berater von Peter Gauweiler) Prof. Frösner in einer der damals bedeutendsten deutschen Zeitschriften zu Aids mit der Frage wirksamer Medikamente und deren Auswirkungen. Er kam kühl und kurz zu dem Schluss

„Eine lebensverlängernde Therapie der Erkrankten könnten das AIDS-Problem der Bevölkerung vergrößern

(in ‚AIDS-Forschung‘, Juni 1988)

Die Sorge galt nicht der Situation Hunderter, Tausender HIV-Positiver und Aids-Kranker, der Frage, wie ihr Lied, ihr Sterben verringert werden könne. Die Sorge galt (einzig) der Allgemeinbevölkerung, und wir verstanden genau, was er uns sagen wollte.

DAS sollte genau die Lösung sein? Sollten wir HIV-Positiven, wir Aids-Kranken am besten ‚einfach‘ (aus) sterben – um das Problem so zu lösen?

DAS sollten wir hinnehmen? Hinnehmen, dass diese Menschen, solche Denkweisen über unsere Leben bestimmen?

Schweigen = Tod

.

Aids ist politisch

Die oben erwähnte Aussage des Münchner Virologen und Gauweiler-Beraters (die nur ein Beispiel ist für eine Geisteshaltung, wie sie HIV-Positiven und Aids-Kranken oft damals entgegen gebracht wurde) verdeutlicht auch gut, worum es ACT UP zentral ging:

Aids ist nicht (nur) als medizinisches Problem zu begreifen. Aids als politisches Problem. Das war eines unserer zentralen Anliegen.

Dabei ging es immer auch um uns, um unsere Leben als Schwule, als HIV-Positive, als Aids-Kranke. Dies verdichtete sich in unseren Slogans.

Schweigen = Tod

Wut = Aktion

.

Aufstand der Positiven

In Deutschland gab es im Aids-Bereich Ende der 1980er Jahre außerhalb von Aidshilfe kaum Personen, geschweige denn Organisationen, die kritische Positionen zu HIV/Aids, zum Leben mit HIV und Aids entwickelten. Schwulengruppen hatten – insbesondere auf Bundesebene – das Thema HIV/Aids schnell an die neu entstandenen Aidshilfen delegiert. Und es machte oft den Eindruck, sie seien nicht nur froh, dieses Thema los zu sein, sondern zudem auch recht desinteressiert daran [4].

Aber auch Aidshilfe(n) widmeten sich nicht jedem Thema, das HIV-Positiven unter den Nägeln brannte. Und taten sie es, konnten sie sich oft, z.B. begründet mit den beliebten realen oder empfundenen ‚Sachzwängen‘ (wie Förderung durch öffentliche Stellen) nicht in der Klarheit und Deutlichkeit äußern, wie es wünschenswert gewesen wäre.

HIV-Positive fühlten sich in vielen Aidshilfen damals nicht oder nur wenig willkommen – beziehunsgweise wenn, dann als ‚Klienten‘. Die Forderung vieler Positiver, „nicht über uns, mit uns“, sie wurde auch in vielen Aidshilfen nicht erfüllt. Von den Lebensrealitäten HIV-Positiver, von Möglichkeiten der Eigen-Interessenvertretung hatten sich viele Aidshilfen entfernt (wenn sie diese je zuvor gehabt hatten).

Nicht umsonst kam es 1988 im Dachverband der Aidshilfen, der Deutschen Aids-Hilfe, zum „Aufstand der Positiven“ – HIV-Positive wehren sich und protestieren gegen die „Klientelisierung der Positiven“, fordern aktive Einbeziehung und Mitsprache.

Schweigen = Tod

Wut = Aktion

Aktion = Leben

.

Entstehung von ACT UP

Das Gefühl zunehmend bedrängt, in die Ecke gestellt zu werden, Desinteresse und Ignoranz auch bei Aidshilfen und in Schwulenszenen, und vor allem Pogromstimmung und Hetze gegen Schwule, HIV-Positive und Aids-Kranke – dies war das Umfeld der Entstehung von ACT UP auch in Deutschland.

„Wir befinden uns im Krieg.

Im Krieg um unsere Menschenwürde,

ja um unser einfaches Recht zu leben.

Wann wehren wir uns endlich?“

(Andreas Salmen, Kommentar „Wir sind im Krieg!“ [5], Siegessäule Januar 1988)

.

Spiegel 17.03.2007: 20 Jahre Act Up – Wut der Ohnmacht

.

[1] Die Verwendung des Begriffs „Power“ im Namen ACT UP wurde (insbesondere in Deutschland, bemerkenwerterweise) von interessierter Seite immer wieder (in vermutlich demagogischer Absicht) dazu zum Anlass genommen, den ACT UP – Gruppen Gewalttätigkeit vorzuwerfen, den Gruppennamen gar als „Koalition um Gewalt zu erzeugen“ zu übersetzen, diese Form des Aktivismus zu diskreditieren versuchen. ACT UP war von seinen Grundgedanken her immer eine Bewegung von Aktionsgruppen, die auf Gewaltfreiheit setzten und sich auch in umfangreichen Trainings zu „non-violent action“ ausbilden ließ.

Zu ‚gewaltfreier Aktion‘ siehe auch Beitrag über Gene Sharp: Die Macht-Frage

[2] Zu AZT siehe auch Axel Schock / DAH-Blog 20.03.2012: 25 Jahre AZT: Geldschränke, große Hoffnungen, gravierende Nebenwirkungen

[3] zum Bayrischen Maßnahmen-Katalog siehe auch DAH-Blog 24.02.2012: „Die schwule Infrastruktur zerschlagen“

[4] Wut und Frust über diese empfundene Mischung aus Desinteresse und Ignoranz hat – aus Sicht der Situation in den USA – der Autor und Mit-Gründer von ACT UP New York Larry Kramer sehr eindrucksvoll bereist 1983 in seiner Wutrede „1,112 and counting“ zum Ausdruck gebracht.

[5] Andreas‘ Formulierung, wir seien im Krieg, war damals und auch in den Jahren danach auch unter ACT UP Aktivisten nicht unumstritten, u.a. weil dies als Militarisierung der Sprache empfunden wurde, sowie als eher aus US- denn aus deutschen Lebensrealitäten gespeiste Metapher.

[6] andere Quellen sprechen von 1989 als Gründungsjahr von ACT UP Berlin, u.a. M. Wienold (Aids-Aktivismus in Deutschland, in: U. Marcus (Hg.): Glück gehabt? Zwei Jahrzehnte Aids in Deutschladn, Berlin Wien 2000)

.

ACT UP Erinnerungen:

1. Entstehung von ACT UP

2. ACT UP in Deutschland

3. ACT UP Köln

4. ACT UP Deutschland und die USA

5. ACT UP Proteste im Dom zu Fulda

6. Das Ende von ACT UP in Deutschland

7. nach ACT UP – was bleibt?

Diese kleine Mini-Serie bildet nur meine persönlichen Erinnerungen an meine ACT UP Zeit ab. Ich freue mich sehr über Anmerkungen, Korrekturen, Ergänzungen – ob per Kommentar oder persönlicher Nachricht!

.