Es gibt Gegenden, in denen sieht Deutschland stellenweise so aus wie aus einem Katalog für Modellbahn-Landschaften …

(in der Fränkischen Schweiz)

Architektur

Ein auffälliger Bau weckt während einer frühsommerlichen Motorradtour (mit Storch-Spotting) das Interesse.

Bei näherem hinsehen erweist sich die zunächst industriell wirkende Halle als Kirche – auf dem Gelände des ‘ Kirchenzentrum Waldfrieden ’ in den Glauer Bergen / Blankensee bei Trebbin.

Ein Haus der ‘Johannischen Kirche’ (bis 1975 ‘Evangelisch-Johannische Kirche nach der Offenbarung St. Johannis’), einer von Joseph Weißenberg 1926 gegründeten christlichen Sekte.

Das Gebäude ist eine 1928/29 erbaute Doppelbogen-Halle für über 1.000 Besucher, darin eine 1980 erbaute Jehmlich-Orgel.

Der aufmerksame Beobachter kann in Berlin zwischen dem Bahnhof Südkreuz (früher: Papestraße) und der Kolonnenbrücke ein seltsames Objekt entdecken, den Schwerbelastungskörper .

Der erstaunliche Beton-Klotz, mehr als haushoch, doch fensterlos, ist ein stiller Zeuge eines besonderen Größenwahns: der ‘ Schwerbelastungskörper ’ von Berlin-Tempelhof.

Einst plante Albert Speer im Auftrag Hitlers den Umbau Berlins zur ‘Reichshaupstadt Germania‘. Teil dieses gigantomanischen Plans war eine 120 Meter breite ‘Nord-Süd-Achse’, die Berlin vom Wedding bis Tempelhof durchziehen sollte. Südlicher Abschlusspunkt dieser Achse sollte ein riesiger Triumphbogen sein (etwa in Höhe der heutigen Kolonnenbrücke): 170m Breite, 140m Höhe – fast dreimal so groß wie der Arc de Triomphe in Paris.

Doch leider – Berlin ist auf Sand gebaut, genauer auf Mergel (Ton-Sand-Kalk-Schichten). Und ob der Berliner Boden eine dermaßen große Baumasse tragen könnte, war unklar.

Speers Lösung: die Bodenbelastung, die der Boden trage konnte, musste in einem Versuch gemessen werden. Hierzu wurde 1941 von ‘Dyckerhoff & Widmann’ und u.a. unter Einsatz französischer Kriegsgefangener für 400.000 Reichsmark aus Beton der ‘ Schwerbelastungskörper ’ gebaut – als technischer Versuchsbau, um die Belastbarkeit des Baugrunds vor Ort zu prüfen.

12.360 Tonnen Beton, 14 m über und 18m unter der Erde, 21m Durchmesser – der Versuch zur Analyse der Bodenbelastung hat beeindruckende Dimensionen.

Die Bauarbeiten am Triumphbogen wurden nie begonnen. Die Ergebnisse der Tests mit dem Schwerbelastungskörper konnten erstmals nach dem Krieg 1948 ausgewertet und veröffentlicht werden – der Boden hatte sich innerhalb von zweieinhalb Jahren um 19,3 cm gesenkt. Die Messungen wurden bis 1977 fortgesetzt (durch die Deutsche Gesellschaft für Bodenmechanik DeGeBo, die seit den 1920er Jahren an den Versuchen beteiligt war und heute als Institut der TU Berlin angegliedert ist).

Seit 1995 ist der Schwerbelastungskörper offiziell Denkmal. 2007 bis 2009 wurde der Schwerbelastungskörper saniert, das umliegende Areal neu gestaltet (Gesamtkosten knapp 1 Mio. €). Ein Informations-Pavillon wurde gebaut, auf dem Körper eine Ausssichtsplatform errichtet. Am Tag des Denkmals 2009 (12. September 2009) wurde der Informationsort (Ecke General-Pape-Str. und Loewenhardtdamm) eröffnet.

Detail-Infos zum Schwerbelastungskörper auch in einem Info-Blatt des Vereins Berliner Unterwelten (pdf).

.

In Venedig findet sich leider nur wenig architektonische Moderne. Bemerkenswerte Beispiele.

Vom finnischen Architekten Alvar Aalto (3.2.1898 Kuortane – 11.5.1967 Helsinki) stammt das wohl bekannteste Gebäude der Moderne in Venedig, der finnische Pavillon von 1956.

Nebenbei erwähnenswert, der nordische und der dänische Pavillon werden auf der nächsten Biennale vom Elmgreen Dragset kuratiert, dem Künstlerpaar, das auch das Denkmal für die im Nationalsozialismus ermordeten Homosexuellen in Berlin entworfen hat. Unter den Oberthemen Sammeln sowie Sexualität wollen sie insbesondere Dänemark “aus dem Würgegriff der nationalen Repräsentation lösen”. Dänemark wird sich bei der kommenden Biennale erstmal der nordischen Kooperation u.a. im Aalto-Pavillon anschließen.

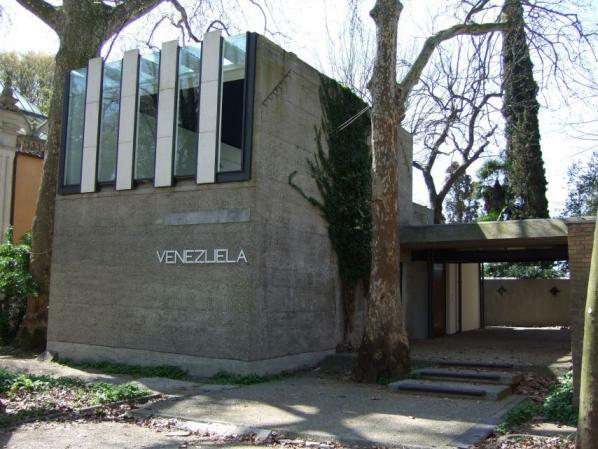

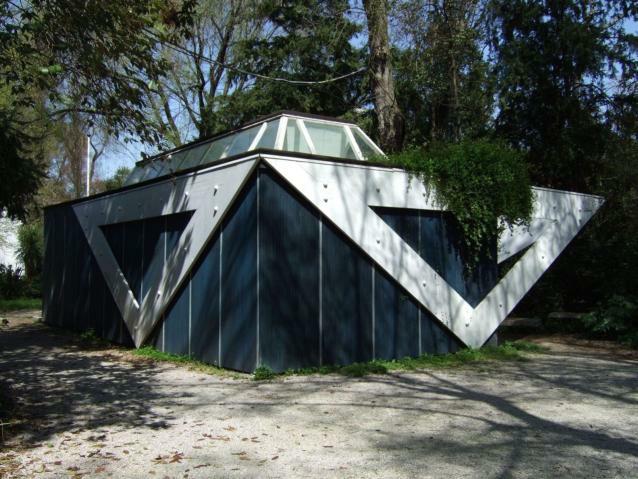

Der Venezuela-Pavillon in den Gärten der Biennale (von Carlo Scarpa geplant und gebaut zwischen 1954 und 1956) ist das neben Aaaltos Pavillon wohl auffälligste Gebäude auf dem Biennale-Gelände.

Der am 2. Juni 1906 in Venedig geborene Scarpa (gest. 28.11.1978 in Sendai, Japan) ist einer der bedeutendsten italienischen Architekten der Moderne. Scarpa, der ab 1950 größere Bauaufträge realisierte, war ausgebildeter Architekturzeichner. Erst 1965 jedoch wurde qua Gerichtsurteil seine Architekten-Tätigkeit legitimiert. Zwischen 12944 und 1978 realisierte er zahlreiche bedeutende Bauwerke insbesondere in Italien, u.a. Umbauten Galeria dell’Accademia (Venedig, 1944), Museo di Castelvecchio (Verona, 1958-64) sowie Friedhofserweiterung (inkl. Grabmal Brion) in San Vito d’Altivole im Treviso (1970-73).

Nach seiner Ausbildung in Venedig setzte sich Carlo Scarpa neben der Architektur auch intensiv mit der (besonders auf dem benachbarten Murano ansässigen) Glaskunst auseinander.

Eines seiner Glas-Werke findet sich ebenfalls in Venedig, in der ‘Chiesa dei Carmini’ das beeindruckende Kruzifix ‘via della croce via della luce’.

.

Für viele Jahre war Ausdruck meines Traums vom Zusammenleben der “Wohnturm hinter’m Deich”. Sinnbild ist er heute noch.

Der “Wohntum hinter’m Deich” …

Deich – klar, ich liebe das Meer, und Deich assoziiert Meer, Wellen, Freiheit, Strand, wenige Meter bis zum Wasser …

Wohnturm – das meinte ein Gebäude etwa von der Größe eines kleinstädtischen Gasometers. Mit großen gemeinschaftlichen Lebensbereichen für ca. 8 bis 12, vielleicht 16 Menschen im Erdgeschoss, und in den oberen Etagen rund um einen Lichthof Wohnbereiche für uns, je nach individuellen Wünschen konfigurierbar als Single-, Zweier, Dreier- usw. Wohnräume. Der Wohnturm als Ausdruck eines Weges von zugleich individuellem und gemeinsamen Leben, einer neuen Form von gelebter Gemeinsamkeit.

Die konkrete Idee dieses ‘Wohnturms am Deich’ hat sich irgendwann als romantische Schwärmerei und wenig realisierbar erweisen. Sie ist mir dennoch immer Synonym geblieben für meine Vorstellung, meinen Traum vom Zusammenleben. Für ein Leben zusammen mit Menschen, die einander viel bedeuten, Gemeinsamkeiten haben und fühlen – und doch auch jeder sein/ihr individuelles Leben führen.

Freundschaft, ein (kleiner) Freundeskreis ist etwas Zentrales in meinem Leben. Menschen, die sich in ihrem Menschsein, ihrem Herzen berühren.

Deswegen freut es mich immer wieder, wenn ich (was selten ist) einem Menschen begegne, zu dem ich aus dem ein oder anderen Grund eine besondere Nähe, eine Art Wesensverwandtschaft fühle. Einem Menschen begegne, bei dem ich im Stillen denke ‘es wäre schön wärest du Mitbewohner im gemeinsamen Wohnturm’.

Diese Gedanken sind natürlich zunächst nur unausgesprochen in mir. Gefühle vom Sympathie nicht immer beidseitig. Und wenn, sind sie längst nicht immer Grundlage für Freundschaft.

Sympathie will geäußert, Freundschaft will gelebt sein. Das bedingt jedesmal wieder auf’s Neue den mühsamen Weg auf das Glatteis. Gefühle Illusionen Träume kalte Duschen. Manch schmerzhaftes Erwachen aus eigenen Illusionen, erst jüngst wieder kalt geduscht.

Nun mag man dies (wissentlich auf’s Glatteis gehen) als naiv bezeichnen. Ich sehe es für mich anders. Nähe zu empfinden, sie zu zeigen, die kalte Dusche zu riskieren, kostet mich viel Kraft – erst das ermöglicht jedoch auch die Chance, sich gelegentlich in gegenseitiger Nähe zu begegnen. Sich im Wesentlichen zu berühren. Vielleicht Freunde zu finden.

Dieses Risiko, so schmerzhaft es gelegentlich sein mag, gehe ich wenn es mir wert erscheint ein. Eine Art ‘Naivität’, die ich mag an mir. Eine Art Naivität, Glaube an Freundschaft, an Miteinander, die ich mir erhalten möchte. Und meinen ‘Wohnturm hinter’m Deich’.

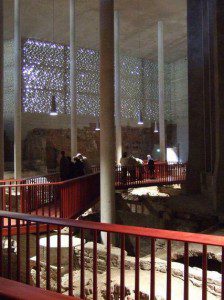

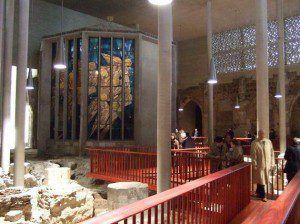

Köln hat seit dem 15. September 2007 eine neue Attraktion, und endlich einmal wieder eine architektonische: ‘ Kolumba ’, das ‘neue Diözesan-Museum’ von Peter Zumthor.

Gegen 166 Wettbewerber setzte sich der Schweizer Peter Zumthor mit seinem Entwurf durch. 1996 erfolgte die Ausschreibung für den Neubau des Diözesan-Museums des Erzbistums Köln, im September 2007 konnte der Neubau als ‘Kunstmuseum des Erzbistums Köln’ eröffnet werden (mit dem bekannten ‘entartet-Eklat‘ von Kardinal Meisner).

St. Kolumba war einst eine der bedeutendsten mittelalterlichen Kirchen der Kölner Innenstadt. Fast nichts dieser Kirche überstand den Zweiten Weltkrieg – kaum mehr als eine Marien-Figur eines Chor- Pfeilers. Neben den Trümmern dieser mittelalterlichen Kirche beschirmt die in das Museum integrierte Grabungshalle Zumthors auch die Ergebnisse einiger Grabungen, die Befunde von Vorgänger-Bauten ergaben. Akustisch begleitet wird das ganze von einer beeindruckenden (und wohl so manchem Betrachter nicht bewusst werdenden) Klang-Installation von Bill Fontana. Direkt benachbart schließt sich leider seit dem Museumsbau gut versteckt die Kapelle ‘Maria in den Trümmern’ nach einem Entwurf von Gottfried Böhm (1949/50, erweitert 1957) an.

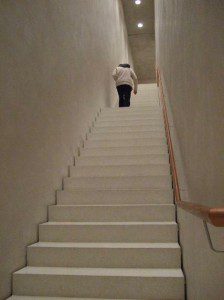

Eine langgezogene Treppe erklimmend, erreicht man die erste Etage, in der die Ausstellungsräume des Museums beginnen.

Das Gebäude beeindruckt mich – von innen. Von außen hingegen empfinde ich das Gebäude als drückend, schwer, sowohl was die wunderbare Kapelle angeht (die jetzt beinahe erdrückt wirkt), als auch in seiner Beziehung zum ‘Disch-Haus’, einer der wenigen architektonischen ‘Perlen’ der Innenstadt (dem jetzt ein zu großer Baukörper gegenüber steht).

Die Innen-Architektur hingegen wirkt voller Perspektiven, Emotionen, Inszenierungen – durch ihre Klarheit, Einfachheit, Schlichtheit.

Die hohe Qualität der Innen-Architektur – von der Gestaltung über die handwerkliche Qualität bis zu den Materialien – beeindrucken. Doch hält die Aufmerksamkeit, die die Ausstellungsstücke wecken, diesem hohen Niveau der Architektur immer stand?

Oft beschleicht mich der Eindruck, ein großer Teil der Besucher gehe zwar aufmerksam, geradezu andächtig durch das Diözesan-Museum. Doch die Wahrnehmung, Bewunderung scheint eher auf das Museum selbst als auf den Inhalt gerichtet. ((Befördert wird dieser Effekt evtl. dadurch, dass die Objekte selbst keinerlei Erläuterungen haben, sondern jeglicher Hinweis nur in einem kleinen Begleitheft zu finden ist, das jeder Besucher am Eintritt ausgehändigt bekommt.))

Was eigentlich im Vordergrund stehen sollte -die Ausstellungsstücke- rückt oftmals eher in den Hintergrund. Die ‘Hülle’ wird zum Exponat, der Ausstellungsraum selbst wird zum eigentlichen Ereignis (ein Effekt, wie ich ihn etwas ähnlich beim Gehry-Bau des Guggenheim-Museums Bilbao empfunden habe).

Kolumba – Kunstmuseum des Erzbistums Köln

Kolumbastr. 4, 50667 Köln

tägl. außer Dienstag 12:00 bis 17:00 Uhr

.

.

Nach nur neun Jahren werden erhebliche Mängel an der Fassade von Kolumba festgestellt. Die Aussenwände des Museums, aus einem speziellen damals eigens für Kolumba entwickelten Backstein hergestellt, nehmen so verlautet bei Regen mehr Feuchtigkeit auf, als sie bei Trockenheit wieder abgeben.

Die West-Fassade ist seit Ende 2016 eingerüstet (Fotos Juni 2017):

.

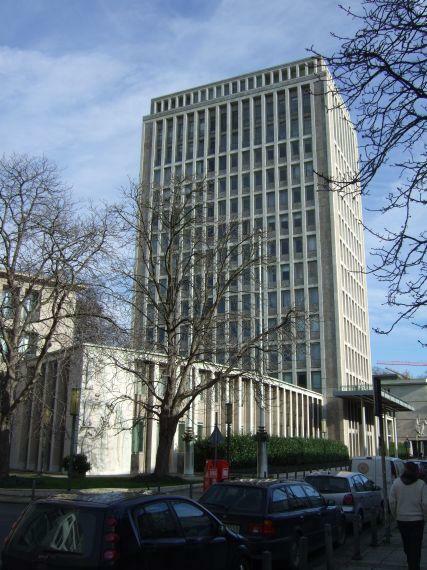

Gerlingstadt 2008 – 2011 – 2017. Fotos einer Verwandlung vom Versicherungs-Sitz zum ‚Gerling Quartier ‚.

Die Reichskanzlei stand einst in Berlin. Aber – Köln möchte ja auch gerne eine bedeutende Stadt sein. Und so hat Köln heute immer noch seine ‘kleine Reichskanzlei’. Bald wohl mit italienischem Flair.

Was in Berlin längst zerstört und (gottseidank) nicht mehr sichtbar ist, in Köln kann man mit viel Phantasie Anklänge daran noch erahnen.

Dabei geht es nicht um ein Gebäude eines längst untergegangenen Reiches. Aber der Volksmund (wer hat den eigentlich?) nennt die Gebäude, um die es geht, angesichts ihrer Speer’schen Proportionen nicht ganz unverständlich ‘kleine Reichskanzlei’.

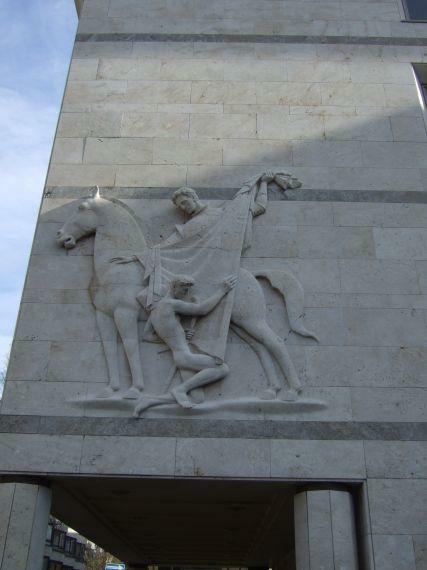

Bereits 1920 erwarb Roland Gerling das Areal der späteren ‘Gerling-Stadt’. Nach Kriegszerstörungen wurde ab 1949 mit der Neubebauung des Gebiets begonnen. Roland Gerlings Sohn Hans, seit 1935 Chef des Unternehmens, nahm persönlich weitgehenden Einfluss auf die Gestaltung, die unter Beteiligung und teilweiser künstlerischer Leitung durch Arno Breker (sowie weitere bereits in der NS-Zeit namhaft tätige Architekten) erfolgte. Ab 1949 bis 1953 entstand ein Hochaus (Architekten Helmut Hentrich und Hans Heuser).

Besonders ‘markant’ geriet der so genannte ‘Ehrenhof’ – gestaltet u.a. vom umstrittenen Bildhauer und Architekten Arno Breker (der, laut NS-Propaganda, “bedeutendste deutsche Bildhauer der Gegenwart”, der auch die ‘Neue Reichskanzlei’ in Berlin u.a. mit den monumentalen Großplastiken ‘Partei’ und ‘Wehrmacht’ bereichert hatte).

Immerhin, auch Gebäude mit einer gewissen Leichtigkeit finden sich bei Gerlings. Am ‘Klapperhof’ befindet sich ein wunderbarer Rundbau von 1966 (nach Plänen der Architekten Sobotka/Müller) – er steht leider im Gegensatz zum Rest der ‘Gerling-Stadt’ nicht unter Denkmalschutz.

Nun zeichnen sich jedoch gravierende Änderungen ab – das Volk zieht in die ‘kleine Reichskanzlei’. Nun, nicht so ganz, denn es wird kaum “das Volk” sein, vermutlich eher eine wohlhabende Oberschicht.

Denn – die ‘Gerling-Stadt’ wird weitgehend zu einem Wohnquartier umgestaltet.

Der Gerling-Konzern wurde 2005 von einem Wettbewerber (Talanx) übernommen. Ende 2006 wurde die ehemalige Konzernzentrale an einen Projektentwickler verkauft. Die Büros werden noch bis Ende des Jahres 2008 genutzt, danach beginnt die Umgestaltung (Architekten: Kister Scheithauer Gross, Köln). “140 hochwertige Wohnungen” seinen geplant, heißt es. Dazu Büros und ein Luxushotel.

Ein großer Teil des Gerling-Komplexes steht unter Denkmalschutz. Mit den Gebäuden solle “behutsam umgegangen werden”, lobt Kölns Planungs-Dezernent die Umgestaltung. Viele Gebäude werden aufgestockt (um mehr vermarktbare Nutzfläche zu erhalten), ein neu zu bauendes ‘Torhaus’ soll den Gereonshof in Richtung Ringe abschließen. Der Gereonshof selbst soll im Stil einer italienischen Piazza umgestaltet werden.

Bei Kölns fragwürdiger Weise, mit architektonischem Erbe umzugehen (siehe z.B. die ‘Vergewaltigung’ der alten Messehallen durch einen entstellenden Umbau) bleibt viel Skepsis, was aus diesem Quartier zukünftig wird.

Zu wünschen wäre u.a., dass die Geschichte dieses Viertels deutlicher vor Ort thematisiert und hinterfragt wird. Es steht jedoch zu bezweifeln, ob dies angesichts einer ‘italienischen Piazza’ vor Breker-Panorama von den Projektentwicklern gewünscht ist …

.

.

.

Einige Gebäude sind inzwischen bezogen, zaghaft zieht städtisches Leben ein. Wo einst eine Straße durch das Quartier führte, soll ein Platz entstehen.

Ob der Eindruck einer ‚Reichskanzlei‘ nun weniger geworden ist?

Im inzwischen denkmalgeschützten ‚Rundbau‘ soll 2018 ein Hotel eröffnen.

.

“Warum hast du eigentlich so viele Photos von Le Havre in deinem Photo-Album online?”, fragt St. in einer Mail, “ist das deine Lieblings-Stadt?”

Nein, bei weitem nicht.

Ich bin oft und sehr gerne in Frankreich; meine französische Lieblingsstadt war (wie für viele) lange Paris. Inzwischen ist Bordeaux auf den Spitzenplatz gerückt.

Eigentlich mag ich Frankreich aber (auch) wegen der Regionen – da liegen Aquitanien und die Bretagne eindeutig vorn.

Die Sache mit Le Havre ist eine ganz andere Frage.

Bis zum September 2007 kannte ich Le Havre nur von der Landkarte. Es gab keinen Grund dorthin zu fahren – bis uns der Urlaub 2007 dort mehr oder weniger ohne unser Zutun vorbei brachte. Nun doch mit einigem Interesse, hatte ich doch vom Welt-Kulturerbe-Status der Innenstadt gelesen.

Nahezu die gesamte Innenstadt von Le Havre war nach dem Krieg total zerstört. Sie wurde in den 1950er Jahren unter der Leitung des französischen Architekten Auguste Perret völlig neu aufgebaut, später ergänzt u.a. mit ‘le Volcan‘ von Oscar Niemeyer.

Ein Tag im September 2007. Früher Morgen in Le Havre. Wir haben unerwartetes Glück: es ist ‘jour du patrimoine’, was etwa einem Tag des offenen Denkmals entspricht. Nahezu alle architektonischen Sehenswürdigkeiten der Stadt sind geöffnet, viele mit zusätzlichen Führungen und Ausstellungen. Wir schlendern durch die Stadt, und irgendwann beginne ich zu fotografieren. Der Mann fragt irgendwann, sag mal, du knipst ja ganz schön viel, warum eigentlich.

Ja, warum?

Nach Jahren glücklicher Kindheit in einem großen Garten am Rande des Moores zogen meine Eltern in eine dieser Neubau-Siedlungen, wie sie in West-Deutschland in den 1960er Jahren überall entstanden. Ich empfand (und empfinde) diese Siedlung, diese Blocks, diese Wohnungen bald als kalt, abweisend, letztlich menschenverachtend.

Und ich frage mich, wie ich so durch Le Havre spaziere, was macht (nicht nur hier) den Unterschied? Warum vermittelt diese Stadt mir so viel Lebensqualität, Heiterkeit, Angenehmes?

Wann vermittelt die Moderne Lebensqualität, menschengerechtes Zusammenleben?

Und wann kippt es, wann entstehen daraus, aus den teilweise gleichen Ideen, kalte, … Schuhkarton-Wohnfabriken, die soziale Abgründe erzeugen können?

Dieser Frage nachzuspüren versuche ich mit den vielen Photos, von denen einige nun im Photo-Album Le Havre zu sehen sind.

.

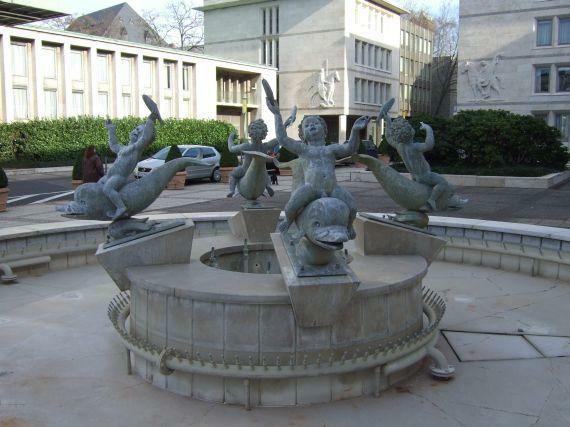

Die von 1922 bis 1931 errichtete Böttcherstrasse ist heute eine der wichtigsten touristischen Attraktionen Bremens. An die 100 Meter lang, meist rotbraun, sehr kunstvoll, und mit einer nicht unproblematischen Geschichte.

Am bekanntesten hier: das Paula-Modersohn-Becker-Haus. Aber die Böttcherstrasse ist insgesamt ein Museum und Herberge zahlreicher Sehenswürdigkeiten.

Tausende Touristen schlendern durch die Böttcherstraße, die immer mehr als ’nur‘ Kulturträger war. Oft diente sie auch als Propaganda-Instrument von Unternehmer und Unternehmen. Und nur wenige Touristen machen sich Gedanken über die Hintergründe und Entstehungsgeschichte dessen, was sie hier bestaunen.

Wenige wissen z.B. – auch angesichts fehlender Hinweise – um die Geschichte des ‚Lichtbringer‘, den Hoetger 1936 schuf, und über den Roselius am 18. September 1936 in einem Brief an den Bremer NS- Bürgermeister Heider schrieb, er stelle „den Sieg unseres Führers über die Mächte der Finsternis“ dar.

Hoetger selbst:

„Gibt es wohl einen höheren Ausdruck der Verehrung unserer vom Führer geschaffenen Zeit, wie es sich in meinem neuen Relief „Der Lichtbringer“ offenbart?“

Bernhard Hoetger in einem Brief

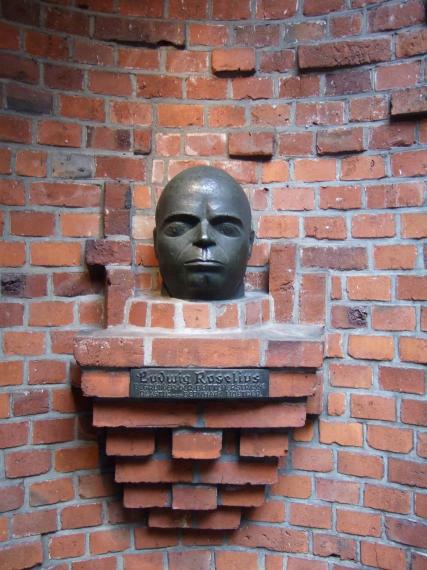

Ermöglicht wurde die Böttcherstrasse in ihrer heutigen Form durch den Bremer Kaffeehändler Ludwig Roselius. Er war u.a. Gründer und zeitlebens Mehrheitseigner von und reich geworden mit dem koffeinfreien ‘Kaffee Hag’.

Roselius hatte ab 1902 hier Häuser erworben. 1979 jedoch verkaufte Roselius‘ Sohn die Firma einschließlich Böttcherstrasse an einen US-Konzern. 1981 erwarb er die Böttcherstrasse zurück, die bis zur Übereignung an die ‘Stiftung Bremer Sparer Dank’ 2004 immer noch in privater Hand war (ab 1989 Sparkasse Bremen).

Ludwig Roselius (2. Juni 1874 Bremen – 15. Mai 1943 Berlin), patriarchalischer Unternehmer mit autoritärem Führungsstil, ist keine unumstrittene Person. Roselius, völkisch-national eingestellt, war von der Überlegenheit der nordeuropäischen Kultur überzeugt. Er engagierte sich in völkisch-nordischen Kreisen, suchte nach einem ‚urdeutschen Selbstverständnis‘.

Roselius soll politisch mit dem Nationalsozialismus sympathisiert haben, unterstützte völkisches Gedankengut – auch in der Kunst. Finanziell unterstützte er die NSDAP hingegen nicht, sah sich vielmehr ab 1934 Anfeindungen durch Nazis ausgesetzt.

Seine Förderung der Böttcherstraße begründete er u.a.

“die Wiedererrichtung der Böttcherstraße ist ein Versuch, deutsch zu denken”.

Schmidle (s.u.) bezeichnet die Böttcherstraße als ‘inszenierte Genealogie des Nordischen’.

Roselius-Büste im Roselius-Museum in Bremen in der Böttcherstrasse. Doch – stammt die Büste, wie im Roselius-Museum ausgezeichnet, aus dem Jahr 1948? Mit einem Schriftzug, dessen Buchstaben ‚S‘ auffällig an wenige Jahre zuvor gebräuchliche Runen erinnern? Oder trifft eher die auf der Büste selbst angegebene Datierung „15.XI.1943“ zu?

.

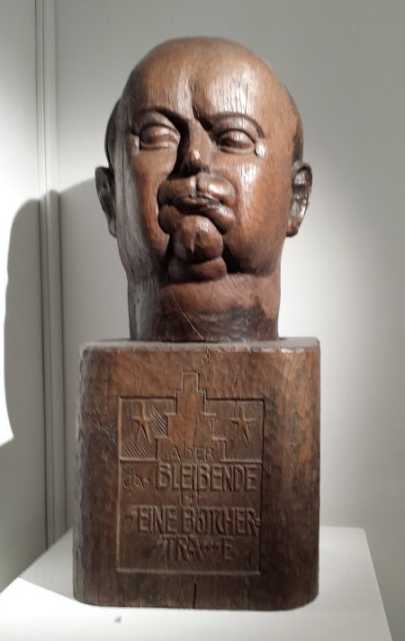

Realisiert wurde die Böttcherstraße von verschiedenen Architekten, unter ihnen Bernhard Hoetger, deutscher expressionistischer Kunsthandwerker, Maler und Bildhauer, der das Paula-Modersohn-Becker-Haus sowie das Atlantis-Haus entwarf. Nach Umbau wurde die Böttcherstrasse feierlich eröffnet am 15. Oktober 1926, 1931 folgte die Fertigstellung des Hauses Atlantis und des Robinson-Crusoe-Hauses.

Hoetger, mit dem Roselius seit Anfang der 1920er Jahre freundschaftlich verbunden war, sympathisierte wie Roselius, sein Mäzen, mit dem Nationalsozialismus – und wie dieser mit einer nordisch-völkischen Ideenwelt. Die Nazis jedoch lehnten seine Kunstauffassung ab – Hoetger wurde aus der NSDAP ausgeschlossen, seine Kunst als ‘entartet’ gewertet. Die Böttcherstraße wurde am 7. Mai 1937 als ‘Beispiel der Verfallskunst der Weimarer Zeit’ (i.e. ‘entartete Kunst’) unter Denkmalschutz gestellt.

Das Atlantis-Haus von 1930/31 nach Entwürfen von Bernhard Hoetger – auch eine ‘nordische Inszenierung’. Auch hier begegnet einem wieder Roselius’ unseeliges Gedankengut. Er ließ sich beim Bau von völkisch-rassistischen Theorien inspirieren, nannte selbst bei der Eröffnung den von ihm geschätzten NS-Funktionär Herman Wirth einen der drei geistigen Paten.

Hoetger realisierte in Roselius’ Auftrag ein eigenwilliges Gebäude – kühn in der Mischung der Materialen (von Beton über Glas bis Holz), spannungsreich in der Gestaltung (von völkisch-germansichen Darstellungen bis abstrakten Art-Deco-Elementen). Ein Gebäude, dessen (an den Rasse-Mythen orientierte) Fassade das Ende des NS-Regimes nicht überlebte, dessen (ebenfalls von völkischer Ideologie geprägtes) Treppenhaus und Himmelssaal jedoch auf eigentümliche Art heute noch beeindrucken.

Die Treppe bis oben erklommen, steht man vor der Tür zur nächsten Sehenswürdigkeit – dem Himmelssaal:

Die Fassade des Hauses Atlantis hingegen wird von vielen Besuchern nur “nebenbei” wahrgenommen – fällt sie doch aus der üblichen Optik der Böttcherstraße heraus. Ein Blick lohnt sich jedoch – die Fassade ist die letzte Arbeit von Ewald Mataré (1966 von ihm am Bau gestaltet). Sie bildet einen verdeckenden Vorhang einerseits, wohltuenden Kontrapunkt andererseits – auch angesichts der Vergangenheit des ‘Inhalts’…

Das Atlantis-Haus ist heute Teil eines Hotels einer internationalen Kette. Dies mag bedauerlich erscheinen – aber in der Folge sind Treppenhaus und Himmelssaal in gut erhaltenem und gepflegten Zustand, werden genutzt (statt nur als Architekturmuseum zu stehen) und sind zugänglich (Tipp: Besichtigung möglich zu bestimmten Zeiten – Schlüssel für den Himmelssaal an der Hotel-Rezeption).

.

Die Böttcherstraße – eine Straße, von Touristen als ‘Märchengasse’ erlebt, die bei weitem genau dies nicht ist. Ein vielbesuchter, immer noch beeindruckender Ort, ein fortbestehende Inszenierung, ein politischer Mythos, der heute noch fortwirkt.

Wohl auch, weil die Verquickung von Böttcherstaße und Nazi-Ideologien zumindest vor Ort bis heute kaum thematisiert, eher weiterhin verdrängt wird. Selbst die offizielle Website spricht eher von ‘ein Beispiel hanseatischen Mäzenatentums’ und ‘Rückbesinnung auf die niederdeutsche Kultur’, als offensiver mit der ideologischen Gesichte des Ensembles umzugehen.

Weitere Informationen:

sehr lesenswerter Artikel “Schande oder Mahnmal? Vom Umgang mit dem architektonischen Erbe der NS-Diktatur” (am Beispiel der Böttcherstraße) von Dr. Elisabeth Schmidle (als pdf)

.

Auf dem Rückweg aus fremden Universen kurzer Stopp in Bremen.

Die zweitgrößte Stadt Norddeutschlands, einst für mich schwer erreichbares Ziel gelegentlicher Wochenend-Ausflüge aus heimatlicher Tristesse, ist für mich meist höchstens noch Umsteige-Station nach elterlichen Besuchen.

Doch Bremen hat einiges zu bieten, was einen Stopp lohnt. So das Bremer Rathaus:

So das Rathaus im Stil der Weserrenaissance, bei dem sich besonders eine Besichtigung der oberen Rathaus-Halle anbietet.

Das 1405 bis 1410 erbaute Rathaus (gotischer Saalgeschossbau) entsprach schon nach 200 Jahren nicht mehr ganz den Vorstellungen der zu Geld und Einfluss gekommenen Bremer. Statt jedoch einen aufwändigen Neubau zu errichten, erhielt das gotische Rathaus 1608 bis 1612 u.a. eine Fassade im Stil der Renaissance.

Bereits 1595 war die obere Halle erweitert worden um die Güldenkammer

zur Begrüßung besonderer Gäste. Sie wurde 1904/05 von Heinrich Vogeler (der sich 1894 der Künstlerkolonie Worpswede angeschlossen hatte) im Jugendstil völlig neu eingerichtet.

Beeindruckend auch die Rathaus-Fassade sowie der Marktplatz mit dem Roland.

Der Bremer Roland von 1404, die größte freistehende Plastik des deutschen Mittelalters, gilt als das Symbol für Bürgerstolz und Freiheitssinn der Bremer – der Legende nach soll Bremen so lange frei und selbständig bleiben, wie der Roland steht.

Der Roland, der auf dem Marktplatz heute zu sehen ist, trägt übrigens nicht mehr seinen originalen Kopf von 1404.

Der ist inzwischen im Focke-Museum zu sehen, nachdem er 1983 ausgetauscht wurde.

Rathaus von 1409 und Roland von 1404 sind nicht nur Zeichen einer rasch zu Wohlstand gekommenen Stadt, sondern auch Ausdruck früher politischer Unabhängigkeit und Freiheit. Bremen, 787 von Karl dem Großen zum Bischofssitz erhoben, entledigte sich bereits früh der Herrschaft der Bischöfe und wurde bald reichsunmittelbare Stadt.

Bremen ist wohl zu Recht stolz auf seinen (2004 erreichten) Titel als Weltkulturerbe …

Was meinen diese Stadtmusikanten dazu?

Oder blicken sie schon weiter gen Böttcherstraße?